憂喜參半的 Spotify 2022 年度榜單

台灣出頭天、中國崛起、K-Pop 橫行?一起來挖掘那些官方新聞稿沒告訴你的事。

去年 11 月中,加拿大魁北克省發佈 2022 年度數據指出,串流平台前 50 大藝人中僅 4 位為當地藝人;12 月中再追加指出,魁北克藝人在當地串流平台上聆聽量僅佔不到 8%。這情況若長期持續,可能有損當地居民的身份認同。然而串流表現不佳,有可能是因為平台演算法較傾向推薦國際級的英語藝人。目前在加拿大國會審理的線上串流法案(或稱「C-11」法案)有可能改善這個情形,當中不僅將線上串流納入原本傳播法案管理,並明文規定業者必須「重視包含法語少數族群在內的原創法語內容的創作、製作與傳播,以反映且支持加拿大的雙語制」。由於音樂串流平台多半沒有涉入內容創作和製作,因此可以想見會在最後的傳播上加強當地法語音樂的曝光。

看了上述媒體報導內容,讓我不禁好奇台灣是否也有類似的情形。雖然本土音樂作品數量在這十年爆發性成長,但我們依然面對 K-Pop 與中國音樂的強勢入侵,那麼實際上的市場分佈究竟如何呢?台灣是否需要類似影視的螢幕配額或先前 OTT 專法草案中規劃的內容獎勵條款呢?

根據 2022 年「Spotify Wrapped」官方資料顯示,台灣最多收聽次數歌手、團體、專輯前十名中,台灣藝人佔比分別為 50%、40%、60%,看似表現不錯。但這個數據母體太小,不足以反映台灣人聆聽的多樣性,也呈現不出名次背後的細節。這啟發了我跳進兔子洞好好研究的欲望,我用一個工作天的時間下載了 Spotify 2022 年台灣區所有週榜(共 52 週),並綜合計算出更具體的數據。

研究方法與注意事項

我們目前沒有辦法取得完整的 Spotify 數據,但每份 Spotify 週榜會列出當週串流次數的前 200 名歌曲,最重要的是在名次之外還有列出每一首歌曲在當週的實際串流次數,用來評估國家或藝人影響力的比例應已足夠。

在這項研究中最耗費時間、也最困難的部份在於如何定義一首歌屬於哪個國家。我們的作法是將國家標註在主要演唱(奏)的藝人,而非標註於歌曲。一位藝人可能出生於 A 國,在 B 國長大,先到 C 國發展,結果在 D 國走紅。如果是一組團體,則可能成員來自不同的國家。或者某些歌曲為電影插曲,電影製作團隊所在國家可能比藝人所在國家來的重要。由於全球音樂產業大致都是圍繞幾個重點國家和市場發展,比較適當且能適用多數情況的作法是盡量找出藝人發展的國家或是其目標市場。如果我們把一首歌牽涉到所有可能的國家都標註上去,有很大機率會提高非音樂產業重點國家的比例、並讓最後的結果過於離散。因此,我們決定一位藝人只標註一個國家,並參考 Wikipedia 與 Chartmetric 的敘述來決定要標註哪個國家,過程中有不少時候需要自行專業判斷,難以建立一致的標準。這樣的作法有一項副作用,就是一首歌的藝人可能為複數、甚至來自不同國家,造成以藝人或國家為基準的串流次數總和超過實際數字,但依然具一定參考價值。

也因為產業存在上述重點國家和市場,在解讀這些數據時,有時可以將同類國家視為一體。比如加拿大與澳洲藝人進入台灣聽眾視野的管道往往是美國市場,這些藝人的國際發展過程也需要先進入美國,那我們就可以把美國、加拿大、澳洲基本上視為一體。同樣地,北歐國家可以視為一體,東南亞國家也可以視為一體。這些國家彼此之間固然存在差異,但對於台灣主流聽眾而言相差無幾。

另外需要特別指出的是,Spotify 的數據不見得能代表全台灣聽眾,我們手邊雖然沒有具體的各串流平台使用者輪廓比較,但根據過往對於各平台的價值主張、使用者導入策略等因素綜合來看,我們建議將這份研究的數據作為了解台灣聆聽取向的一種觀點或參考即可。若你對於研究方法或目標有任何建議,歡迎來信指教。

研究結果

一、進榜門檻

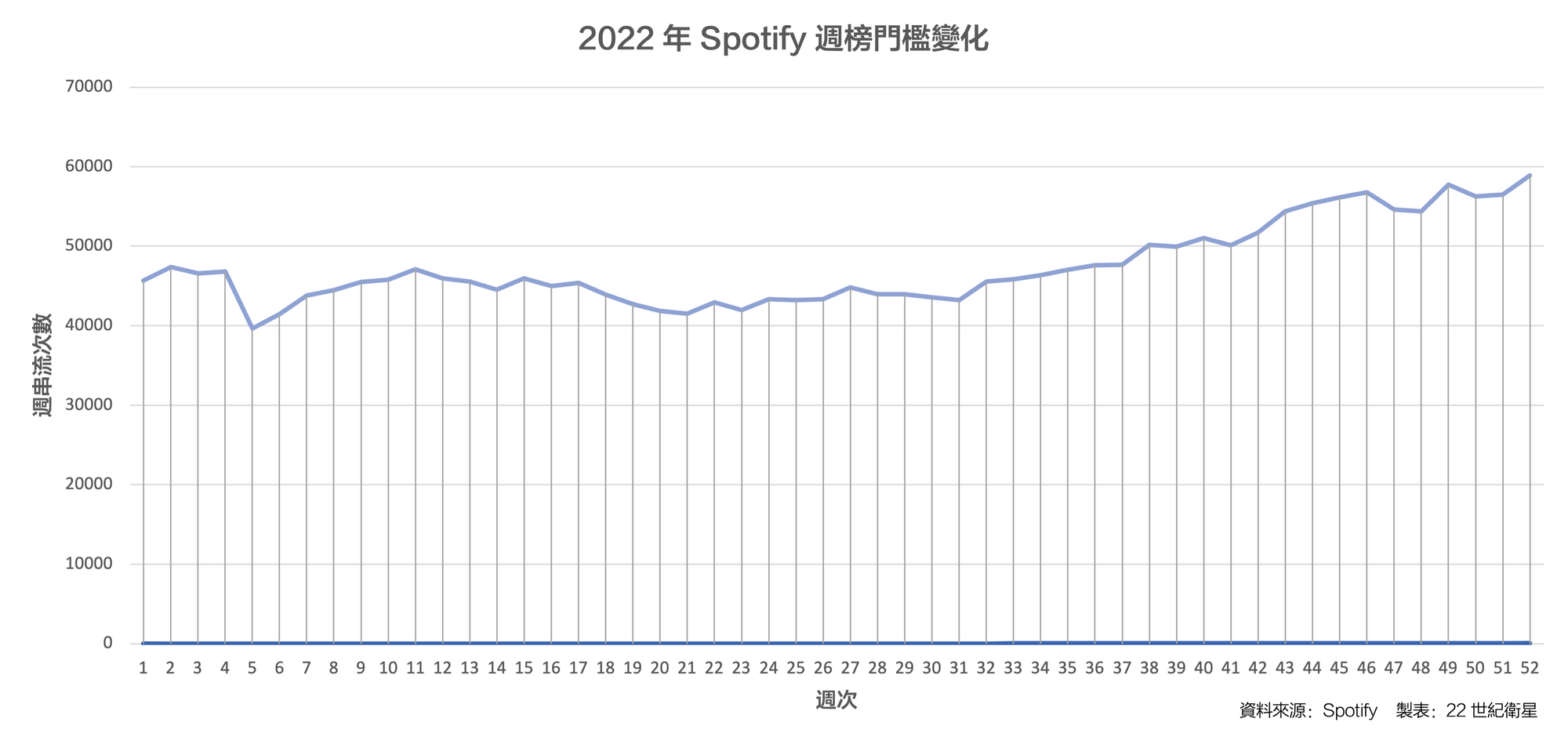

我們先來看看,要進入 Spotify 週榜前 200 大,需要累積多少串流次數。

在 2022 年,能夠通過這個門檻的歌曲一共有 932 首,分別屬於 24 個國家/地區。表中的週串流次數,指的是最低的情況。以 Top 200 來說,最低一次發生在第 5 週,Taylor Swift 的〈willow〉只用 39,630 次即成功吊車尾進榜。但我們若看最高一次,則是第 52 週 KeyKey 的〈当想你成为习惯〉,週串流次數為 58,908。有趣的是,我們發現最後一季的進榜門檻普遍偏高,有可能反映了愈近年底發行愈多、競爭也愈激烈的業界慣例。

二、分佈比例

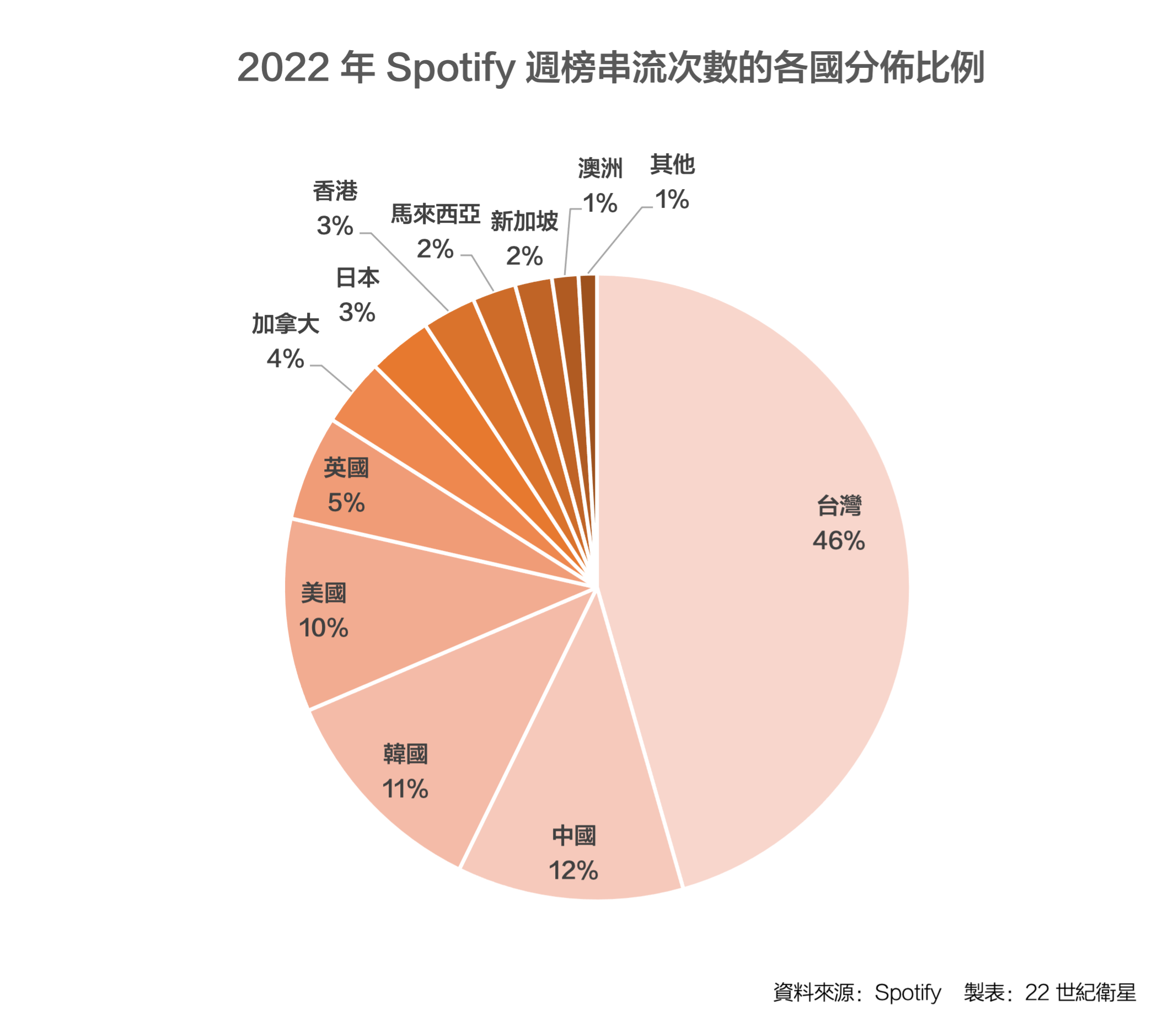

先來看看 2022 年 Spotify 週榜歌曲的國家分佈比例:

圖中可看出台灣的串流次數將近一半,中、韓、美則在伯仲之間,這四國合計就佔據將近全體 80% 的串流次數(再次強調,全體是指進榜歌曲,不包含未進榜的長尾)。

這個表現與我們對於市場的感受相符,也比魁北克的情形好上太多。那麼,是哪些歌曲及藝人在這樣的分佈中最具影響力?我們把 Spotify 的公關資料中分開的歌手與團體合併呈現,並加上年串流次數與榜單佔比,結果如下:

還是要再強調一次,表中的佔比(%)指的是 Spotify 全年週榜合計的佔比,不包括未進榜歌曲,也無法代表全台灣聽眾聆聽的樣貌。它們在 Spotify 全年串流次數的整個母體中,佔比一定更少。

光是比較這兩份排行,也大致可以知道中國藝人因為較少台灣媒體曝光,往往歌紅人不紅;而 BTS、高爾宣、Ed Sheeran 雖然沒有能夠創作前十大歌曲,但其綜合人氣足以勝過任然、张远。

我們甚至還可以從這整份榜單資料中了解,每一個國家是由哪些藝人或歌曲佔據最大聆聽比例,或是哪些歌曲進榜最久等等的資料。但為避免節外生枝,在此不另外整理這些數據。我們想要進一步知道的是,如今 Spotify 看似良好的各國聆聽比例,在以前又是如何呢?於是我們又下載了 2017 年的所有週榜,進行橫跨五年的比較,從而得到這份研究最重要的發現:

三、2017 到 2022 的五年之間發生什麼事?

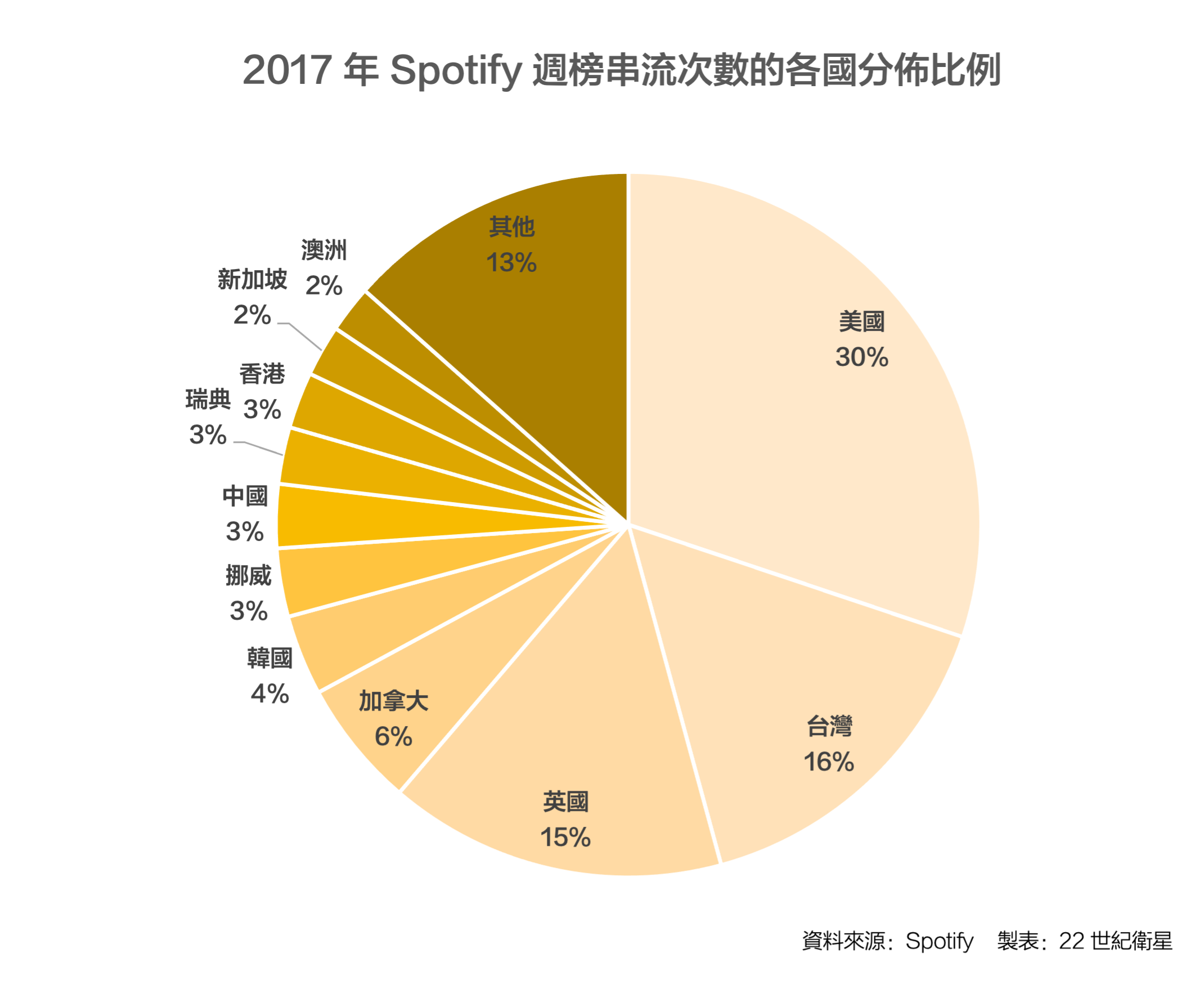

我們先直接來看這個對照表。

標註藍色的國家表示五年跨度出現正成長,紅色表示負成長。% Growth 代表佔比變化,Growth Rate 代表成長幅度。從中可以看到台灣佔比成長了 3 倍,中國佔比成長 4 倍,韓國佔比成長 3 倍;美國與英國佔比則皆只剩原本的 1/3。

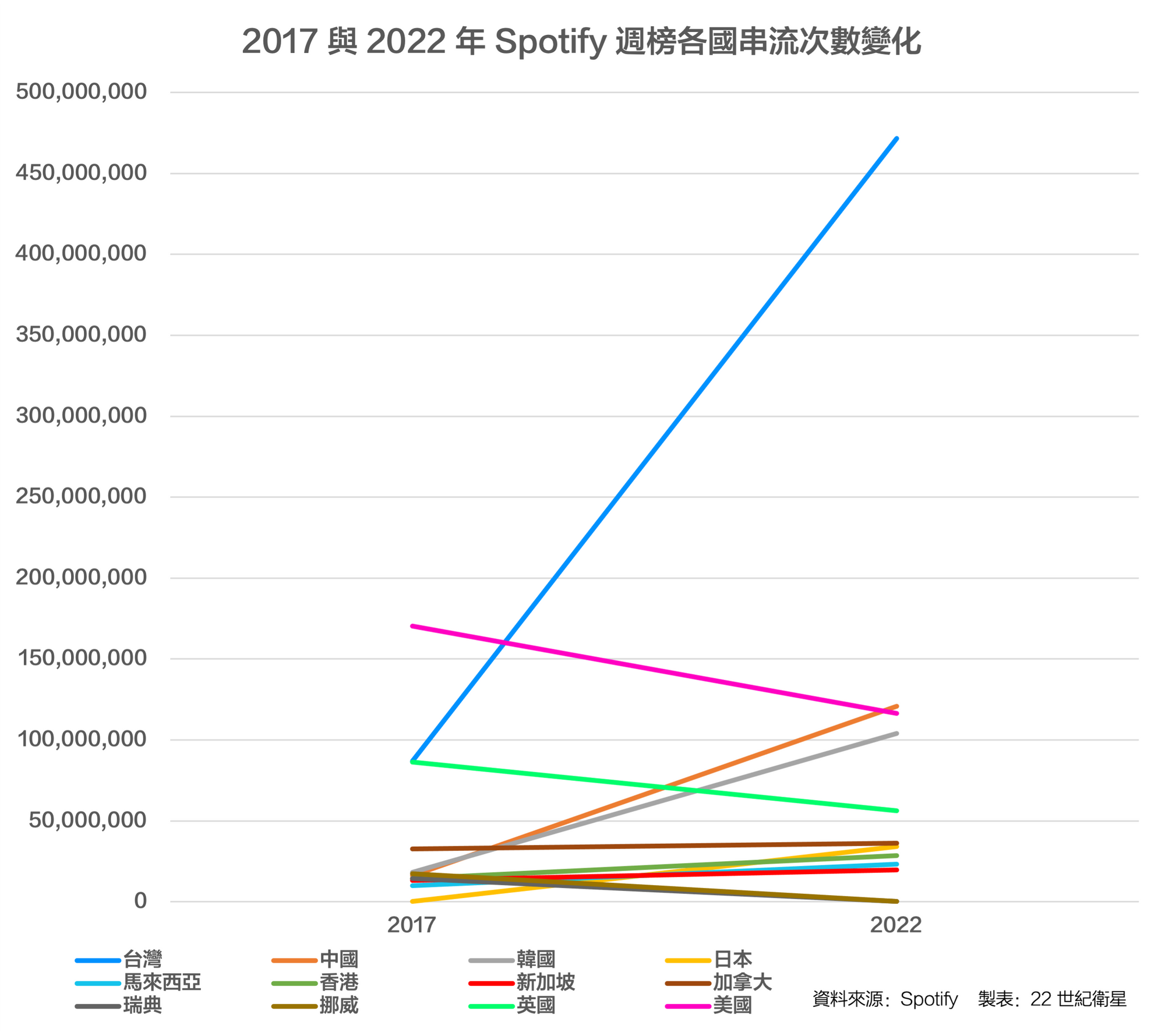

下面的兩個圖表,能更清楚呈現變化趨勢:

雖然我們手上只有兩年的資料,但可以明顯看出過往由英美流行音樂主導的台灣聆聽取向,已經變得更加本土、更加亞洲。同時,人們的聆聽品味可能也比以往更加集中、多元度更低。

或許你已經不記得五年前的台灣音樂產業有什麼不同。我們與 2022 年比較起來,大概有以下主要幾個特徵:

- 抖音(TikTok)前一年才出現。

- EDM 與大型電音派對榮景。

- BTS 剛開始擁有全球影響力;BLACKPINK 剛出道。

- 新冠肺炎尚未出現。

- Netflix 前一年才在台灣上線,串流節目尚未能夠大量創造暢銷曲。

我們還發現另外三項數據同樣能佐證這樣的觀察:2017 年共有 35 國進榜,2022 只有 24 國,減少約 1/3;2017 進榜歌曲數 1,304 首,2022 只剩 932 首,減少近三成;2017 進榜藝人 683 位,2022 只剩 490 位,同樣減少近三成。

然而 Spotify 的使用量在這五年間已經大幅上升。2017 年進榜串流總次數 4.4 億,到了 2022 年則為 9.7 億,幾乎成長 100%。假設每位使用者聆聽量固定不變,那麼我們合理推斷,Spotify 的使用者數量成長可能也是 100%。

Spotify 官方 2017 年透露,「每五名台灣網路用戶當中,就有一名是Spotify 用戶」。我們若以財團法人台灣網路資訊中心 2017 年中公佈的全國上網人數 1,879 萬來計算,當中 Spotify 使用者數約為 376 萬,到了 2022 年則翻倍為 752 萬。假設《數位時代》這篇報導所說 KKBOX 台灣使用者數約為 1,000 萬,我們再根據文策院《2021 年文化內容消費趨勢調查結果報告》中所述 KKBOX 與 Spotify 付費市佔率進行計算,則得出 Spotify 使用者為 762 萬,顯見這項數字有一定程度的參考價值。

結論

五年的時間,對於流行音樂的改朝換代來說並不短。過去 Spotify 有一大群使用者特別喜愛西洋歌曲,然而如今更潮的 K-Pop、更洗腦的中國歌曲已經取而代之。這五年之中,有更多本土新興藝人和廠牌站上第一線,而國際大唱片公司則是縮編或遇缺不補。台灣音樂的表現可說十分亮眼。但是這當中也有無法忽視的隱憂:人們的品味是否愈來愈侷限?還是反映某種地緣政治變化的現實?串流平台究竟能否為小眾音樂創造更多機會?如果比起第一手(比如搖滾、電音的發源地)的文化產品,人們更喜愛複製品或二創,這對於文化內涵的理解、後續文化產品的產製會有什麼影響?我們在此先不下定論,這些問題非常值得持續觀察和了解。