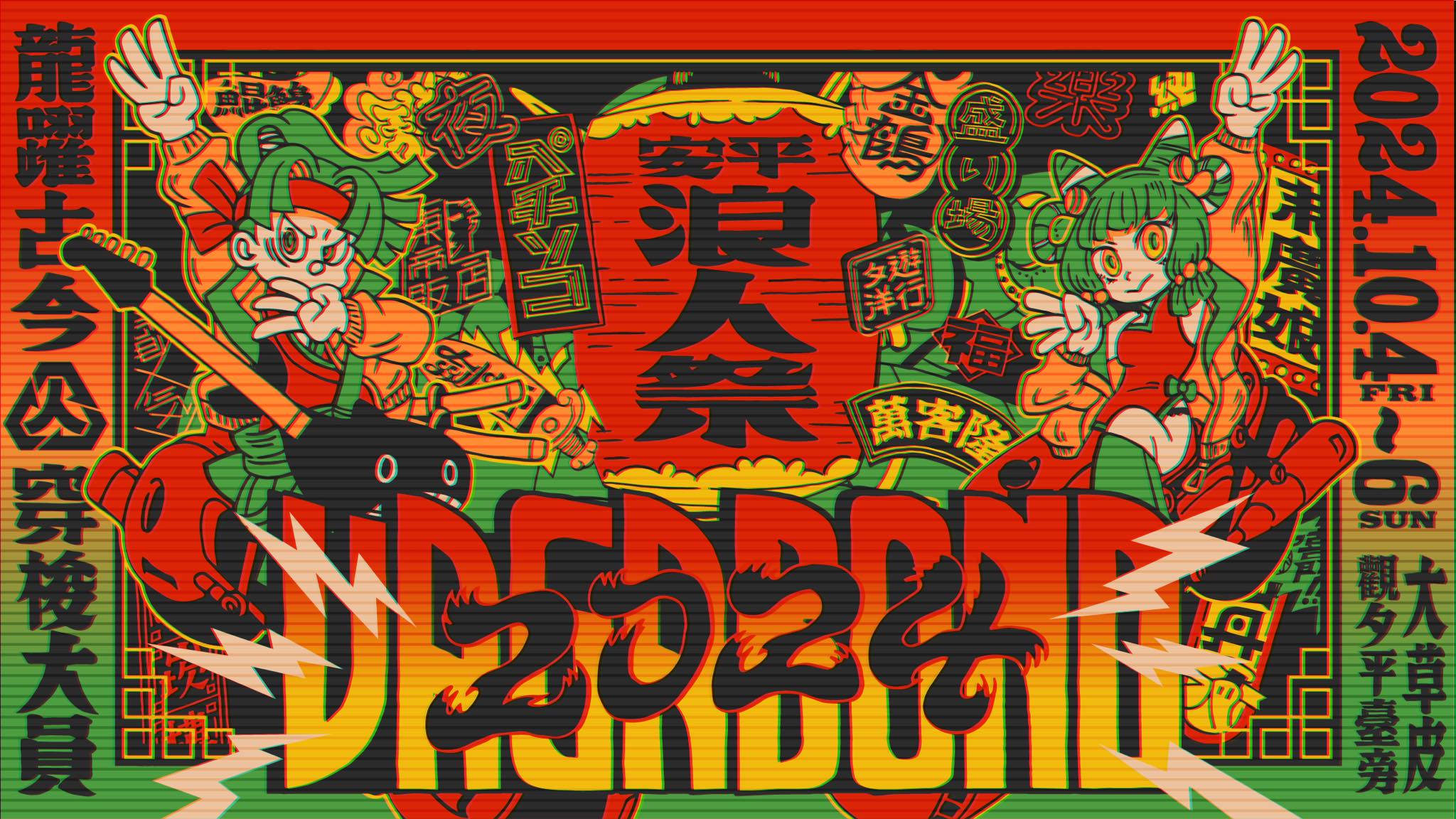

成為浪人(三):音樂節內容規劃與行銷策略

從陣容公布波次到週邊設計,浪人祭團隊不藏私完全解析。

寫作本文的當下,我曬傷的手臂還在脫皮。今年浪人祭的太陽實在太可怕,對比起那一週前幾天的強烈颱風根本兩樣情。我們之後可能會來聊聊浪人祭團隊如何扛住天災的壓力,而這一篇文章的主題則要聚焦在大家都能看到的事情上,也就是浪人祭究竟是如何設計、執行他們的行銷與活動內容。

這篇文章主要基於兩次深度訪談,一是九月初訪創辦人蕭達謙,二是六月底訪藝人統籌陳巧妮。原本希望能在十月初之前刊出,讓大家帶著這些資訊去參加活動。既然現在活動結束了,我覺得從現場的記憶與感受回顧他們原本的計畫反而更有意思。如果你沒能去到現場,我也盡量多描述各項計畫的內容、並附上連結給你參考。

接下來,我們就從浪人祭的主菜──演出藝人開始說起。

藝人邀演與接待

一個音樂節要如何決定邀演的藝人陣容?這牽涉到市場需求、藝人檔期和價碼、活動預算、地緣關係、品牌形象等多項因素。

「音樂節是一個很吃年輕人市場的產業,但我不想要這樣。我希望我三十、四十歲都能去參加音樂節,所以在選團的過程中,我會老中少都安排。我希望年輕人可以聽到資深的團,資深的團也可以聽到新的音樂、跟新的音樂互動;老的觀眾也可以聽到新的音樂。這是我選團最在意的事情。台灣團部分,語言我會希望多元一點。台灣團有時候有些人情壓力,可是我蠻欣賞蕭達謙一點就是,他會盡量每一年不要重複。」陳巧妮說。

我 2018 年就認識陳巧妮。當時我受邀去覺醒音樂祭當 DJ(回想起來就覺得糗,因為我不熟悉器材,第二首歌就出大包),來接待我的就是巧妮。換句話說,她和達謙是覺醒音樂祭的老同事,如今在這行也做了十個年頭。身為藝人統籌,她最主要的工作就是敲藝人檔期。在覺醒時期,她會自己與國外藝人聯繫;現在或許是因為市場較為成熟、分工專業化,這種聯繫較常透過 promoter 進行。這麼做的好處是比自己寫信快,壞處是主辦單位可能難以與藝人建立交情。「好的 promoter 會幫忙介紹主辦單位,壞的 promoter 會告訴藝人所有東西都是他弄的。」陳巧妮說:「我們今年每天都有宵夜時間,邀請這些樂團一起來吃飯,我跟達謙親自謝謝這些團。一方面讓 promoter 有面子,一方面可以跟樂團有更直接的聯繫。」

在前期規劃藝人陣容時,巧妮和達謙會分頭去網路上「海巡」,包括音樂媒體、「綠洲」等粉絲社群、產業人士的分享。首先他們會挑選主打藝人(headliner),以 YouTube 一千萬觀看數為基準,進而觀察該藝人在台灣的討論度。這部分除了參考每年會後的問卷回饋,也會私下了解同業的邀演名單,以免重覆邀約而失去新鮮感。他們不僅要挑選眾所周知的當紅藝人,也需要預測一年後可能爆紅的潛力股,例如今年的離婚伝説、betcover!! 皆是今年在台灣聲量鵲起的日本樂團。這可以使得活動走在流行趨勢前面,並且能在藝人尚未大紅前談到較為便宜的價碼。巧妮也分享了逆向操作的手法:當紅巨星請不起,也可以請依然活躍且具備潮流特質的資深藝人,去年的 Sunny Day Service 就是出自這樣的策略。

過去在疫情期間,市場在別無選擇下給了台灣藝人大量的商業機會,然而如今隨著市場競爭日漸激烈,音樂節必須更努力拓展國際藝人陣容以創造差異。在地緣關係與民眾喜好的因素交錯下,大多數會出現在音樂節的重量級國際藝人來自日本、韓國、泰國等特定國家。陳巧妮表示:「我不希望浪人祭變成日本的離島音樂節,可是台灣大部分樂迷都很吃日本音樂,因為真的是蠻不錯的,又划算,所以很難。我今年積極認識不同國家的音樂節主辦單位,一起分擔歐美國家樂團的成本。因為如果沒有歐美國家的樂團,我們沒有辦法提升為一個國際品牌。」不過目前浪人祭的規模其實尚無法承接歐美主流一線藝人,因此很難開出所謂的夢幻名單。在這個階段,他們要做的是累積資歷與品牌厚度,成為後續往上談判的本錢。

在這樣的討論脈絡下,我會想像能成為主打藝人者為數不多,音樂節及演唱會主辦單位各自想辦法卡位,手腳慢的就只能撿別人挑剩的。既然是為了票房考量、選擇又有限,比起藝人與音樂節的品牌適配程度,更重要的應該還是藝人本身的熱門程度。不過蕭達謙倒是給我一個出乎意料的觀點,他認為不同的音樂節就算邀請同樣的藝人,結果仍然會是不同的。他說:「浪人祭規劃上就是所有的團都可以適配。因為浪人祭的選團第一多元,第二是不會很明顯讓你感受到因為追求聲量而特別找哪些團。」

因為有實際到現場感受過,我其實並不同意浪人祭有那麼強大的品味包容力,不過這個以後再討論。但是浪人祭的確在商業企圖和任性之間做到不錯的平衡,如同達謙所說「大家覺得這就是一群年輕人做出來的活動」。這個團隊裡沒有明星、沒有商務人士,而達謙本人的衣著談吐也跟會買票去浪人祭的樂迷無異。

理想上,每一年活動結束後最好就趕快去邀請隔年演出的藝人。以浪人祭而言,一般抓在十二月到一月之間。達謙認為,站在主辦單位立場,談判價碼時一定是自己開價比較能夠取得低價。「只要一讓對方報價,你完全沒有談判的空間。但如果你先開一個價格,不成的就罵你個兩句,有些人甚至還跟我嗆說連練團費都不足。但氣歸氣,這樣才是保護自己的方式,因為這個活動你真的不知道可以辦多久。就連我這樣去談了,利潤都還那麼低,更何況那些沒有的。」當活動還在成長期,或是讓藝人有良好體驗的口碑,價格都會比較好談。如果價格太高,也可以多加一次專場或邀請同公司的其他藝人換取折扣。有時候,跟 promoter 或經紀人的交情也有助於談判,只是現在浪人祭隨著規模愈來愈大,普遍認為是個有賺錢的活動,已經失去喊低價的能力了。

在藝人演出時段的安排上,浪人祭就比較沒有特別的策略。除了主打藝人要儘可能排在最後的時段之外,其他大多是現實考量,比如藝人有其他行程需要趕場、或是藝人的演出非常重視視訊及燈光效果。達謙還會把金屬樂團分散到不同天演出,他說:「我不希望喜歡某一種曲風的人只去一天就好,這樣沒意思,因為音樂節可以體驗更多不同音樂文化。第二是因為金屬團前面會有護城河組的組員去擋人衝撞,他們其實一場手就快爆掉,所以最好是做一場休一場。」

最後,巧妮也跟我分享了藝人的行程安排與接待的作法。「我堅持每個舞台後面都要一個最近的廁所跟吸菸區。因為這是大家的需求。如果去很遠的地方,這些需求就沒辦法被解決,很容易發生演出遲到的事情。不能準時開演,整個行程就會大打結。同時我最在意的第三件事是,藝人都有開車運送鼓組還有器材的需求,一定要離後台有個最近的臨時停車區,讓他們可以直接停進來下器材。他們如果一開始就迷路,還要拖著很重的行李,他們的心情是不安定的狀態,就沒辦法有好的演出品質。」

「我希望行政舞監不要對樂團太過強硬。我知道蠻多音樂節的舞監是很強硬的,可是有藝人跟我講過,其實他們都是特別為了那次的演出跟觀眾去想歌單。所以就算時間到了要砍歌,你沒有提前跟我砍歌的話,會讓整個演出的狀態和氛圍都不是很好。所以行政舞監他們要知道什麼時候要砍歌。無論有不有名的樂團、或是否海外的樂團,我想要讓他們來的感受是一致的,所以我都會交代每個後台經理問每一組藝人今天的表演覺得如何、有沒有哪邊要改善的地方、這次心情好不好。因為我覺得人家一直稱讚是不會進步的,你一定要找到哪裡還可以改善。我自己會每天一直巡邏每個舞台。因為場地太大,我就邊巡邏邊送物資,看一下每一個舞台的狀況。如果在錢少少的狀態下,你沒有把這些工作人員或樂團的心情照顧好的話,大家就不會喜歡這個音樂節,而且會覺得真的就只是來賺你一次音樂節的曝光度而已。」

延伸企劃、市集、週邊商品

講到音樂節,除了主菜的音樂演出外,你腦中一定也會浮現各種小活動、市集和週邊商品。這些企劃是怎麼產生的?