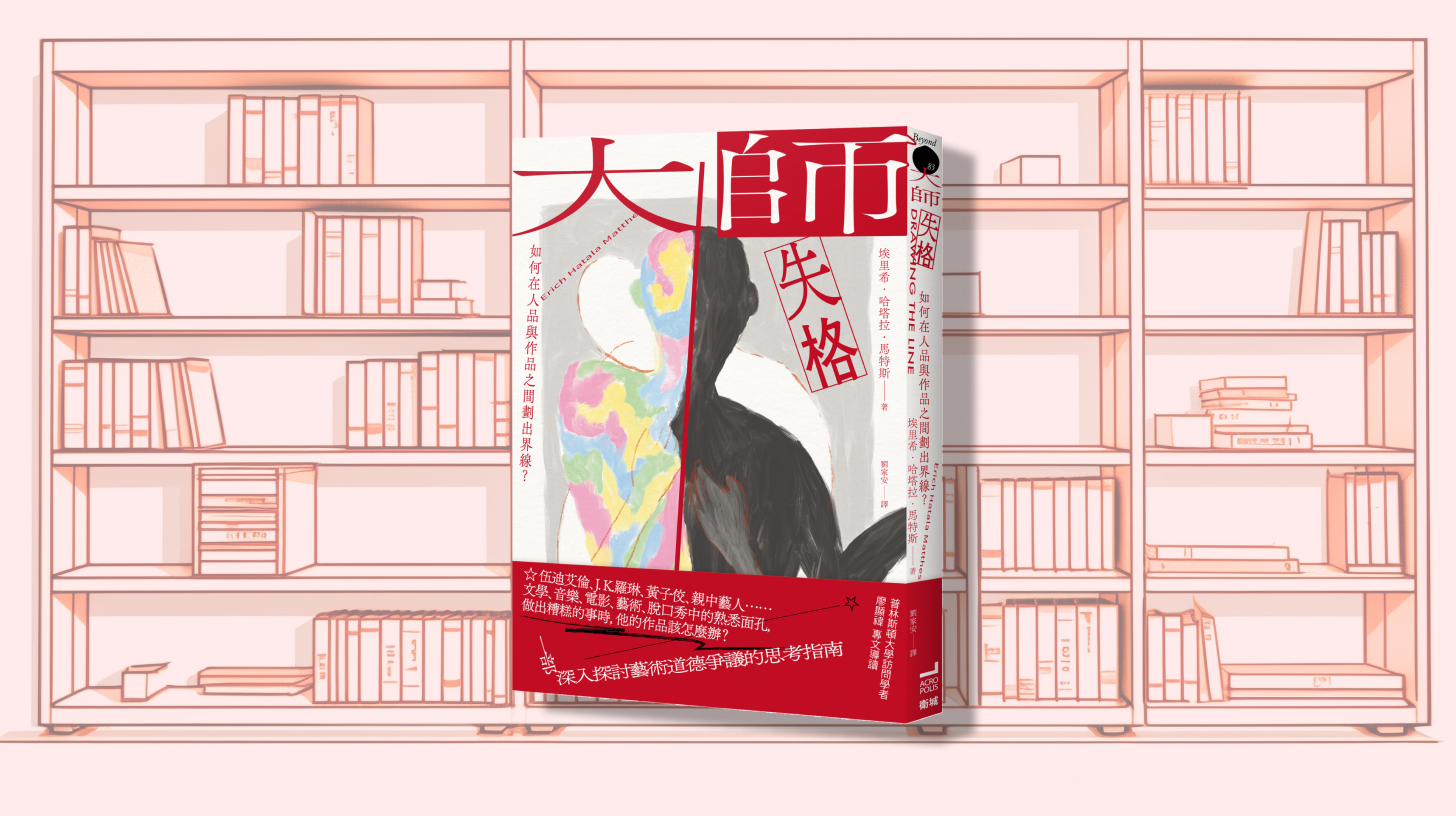

一月共讀:《大師失格》

作為(有責任感的)樂迷,如何應對藝人的悖德行為?

或許是因為成長在九零年代,我對音樂的了解遠多於對藝人的了解。

那時我雖可以買很多音樂,藝人卻遠在天邊。他們不會在社群上展露自己的個性和生活。媒體能夠揭露他們內在的篇幅也非常有限,而且多是根據唱片公司安排的形象劇本。很多音樂我聽了一輩子,我對創作它們的人的印象就只有封面上的照片而已。他們是好人嗎?好相處嗎?他們的為人跟歌詞內容一致嗎?我完全不知道,也沒有太多聯想。

喔當然,這可能也因為我比較孤僻,很少把情感投注在別人身上啦。

後來我發現很多人好像不是這樣。藝人把音樂視為自己靈魂的分身,樂迷也愛屋及烏地把音樂的喜愛延伸到藝人(所以串流在現代造成許多歌紅人不紅的情形很有意思,不過這太離題了,以後再說)。

綜觀所有藝術與娛樂形式,流行音樂或許是最容易神格化創作者的一種。藝人不僅是作品的心臟,也是臉、是聲音。你不大會在畫作或雕刻接觸到創作者本人的肉身。另外,很多流行音樂專輯可以由藝人獨自完成;但電影的製作很難不團隊合作,可以稀釋導演和主角的重要性。

所以,藝人演唱的性感音樂,很自然與他自身的性魅力相輔相成;以社會事件入歌的作詞者,又怎麼可能不是正直的好人。

然而撇除優異的創作才能,藝人很多時候跟一般人沒什麼兩樣,甚至個性上更「難搞」。如同《大師失格》(Drawing the Line)書中所說:

名氣響亮的創作者時常是隱士、局外人以及性格乖僻的人,如同評論家查爾斯.麥格拉斯指出:「藝術,尤其是偉大的藝術殘酷之處在於,它要求從業者以某種不近人情的方式專注於自身。」

如果那些廣受喜愛、被神格化的藝人做出不符法律或道德規範的行為,人們所抱持的情感與信念也會受到嚴苛挑戰。挑戰的不只是如何重新看待藝人,還有對於他們的作品的觀感。例如兩年前台灣爆發一系列「#MeToo」事件時,我們就有討論過這個問題。

如果我們對於某些藝人的行為感到失望、憤怒,可能讓我們在聆聽他們音樂的時候想起這件事,因而對於音樂的感受產生了變化。這種變化是合理的嗎?是因為音樂變難聽了(可能嗎)?還是他們在我們心中的美好幻象(俗稱人設)出現了裂痕?又或是他們的行為實質上與音樂表述的內容出現嚴重矛盾?

遇到這種情形,有的樂迷會默默地不再聽他們的音樂,像是自行消化失戀的苦楚。有的會義憤填膺,主張所有人都應該聲討或抵制這些藝人,把事件升級成社會運動。

但是也有人對此不以為忤,認為固然行為不可取,但音樂作品應該與人脫鉤、被放在相對客觀的情境下看待。或者有人雖然對這樣的矛盾感到不舒服,然而這些音樂在他的生命經驗中舉足輕重,絕不可能輕易捨去。

總而言之,作為(有責任感的)樂迷,應該如何感受和行動?

這個月要邀請你來讀的《大師失格》,就對此提供了十分詳細的思考框架。它以多起真實事件為例,梳理道德與美學之間的關係,分析後續行動的可能結果。然而你不會在書中找到一體適用的行動方針,因為每個事件都非常不同,能夠觀看和處理的角度也因人而異。基本上它就是一本哲學書,閱讀不難,但理清當中的複雜邏輯是得花點工夫的。

如果你對於這項議題感興趣,我也推薦你延伸閱讀另一本《Why It's OK to Enjoy the Work of Immoral Artists》(尚無中譯本)。兩本書出發點不同,但殊途同歸。

以上,就是今天要跟你分享的內容。

(題外話,去年我設定讀書目標 24 本,結果達成率不到 1/3 🤣……今年我會努力達標,你要不要也趁著過年連假多讀點一點書呢?)

💡「共讀計劃」是什麼?

《22 世紀衛星》不定期做每月選書,邀請讀者們一同來讀書。

如果你沒有讀書的習慣,或時間不充裕,你可以沒壓力順順讀過去就好。

如果你常常讀書,時間也充足,你可以試著精讀。比如遇到不熟悉的概念、不認識的藝人,就去查資料、紀錄你的心得。

讀多讀少,你可以量力而為,但一起讀的好處是,大家可以彼此分享心得和釋疑。

付費讀者可以在 Discord 的「#共讀計劃」頻道進行討論。

免費讀者可以到《22 世紀衛星》在任何社群媒體的相關貼文下方回覆,或是在你自己的貼文裡標註《22 世紀衛星》的社群帳號(記得貼文設為公開),如果我們有看到就會去回覆喔!