泰勒絲的粉絲怒火,是否會打倒售票邪惡帝國?

從一次售票爭議來拆解 Live Nation/Ticketmaster 這頭現場演出產業巨獸的問題與罵名。

去年 11 月,泰勒絲(Taylor Swift)宣佈展開睽違五年的全美巡迴。這本應再度創造現象級的流行文化熱潮,沒想到先爆發的卻是史上最大規模的售票爭議。長達數個小時的線上排隊、購物車票券消失等糟糕體驗不說,在頭兩日針對「認證粉絲」(Verified Fan,為 Ticketmaster 開發出來防止黃牛票的機制)與信用卡友的特別預售後,售票平台 Ticketmaster 竟宣佈由於開出的 200 萬張票券幾乎提前售罄,取消接下來原訂的一般售票。

Due to extraordinarily high demands on ticketing systems and insufficient remaining ticket inventory to meet that demand, tomorrow's public on-sale for Taylor Swift | The Eras Tour has been cancelled.

— Ticketmaster (@Ticketmaster) November 17, 2022

不意外的是,不少售出的票券立即出現在 SeatGeek、StubHub 等二手交易平台,黃牛甚至喊出高達 28,000 美元的天價。大批粉絲的怒火不僅在社群平台上蔓延,更集結起來向 Ticketmaster 母公司 Live Nation 提起訴訟,泰勒絲也對於 Ticketmaster 未能妥善處理表達失望。她說:

我不會幫任何人找藉口,因為我們多次向他們確認是否能扛下這麼龐大的需求,他們拍胸脯保證沒問題。

🚨| @taylorswift13 on “The Eras Tour” via IG stories pic.twitter.com/ZVoN9NJg8T

— The Swift Society (@TheSwiftSociety) November 18, 2022

雖然 Ticketmaster 事後嘗試說明表示事件肇因於流量高達過往紀錄的四倍、加上黃牛的搶票機器人攻擊,補救方式是再釋出 17 萬張門票,但已無法澆熄粉絲怒火。這不單單牽涉數百萬人在單一事件的權益或頂級巨星泰勒絲,因為其背後還有錯綜複雜的現場演出產業結構、更重要的是 Ticketmaster 近三十年來壟斷市場的爭議。因此整件事除了進入司法調查之外,本月更在參議院召開聽證會。

由於牽涉面向太廣,這篇文章不會試圖說明整件事的細節和來龍去脈,而會聚焦於幾個關鍵議題的思考。在往下談之前,先有個心理準備:事情也許不像表面上的非黑即白,因此重要的是我們如何能儘可能找出更多的事實、思考每個人何以採取不同的立場與作為。

冰凍三尺,非一日之寒

成立將近半世紀的 Ticketmaster 為全美最大售票平台,九零年代至今的市佔率皆不小於 70%。2010 年與全美最大演唱會主辦單位 Live Nation 合併,進一步加大其市場宰制力;近來積極發展全球市場,2020 年收購台灣的拓元售票系統。

Ticketmaster 的爭議似乎從來沒有停過。早期他們就與多間表演場館密切合作,藝人與主辦單位難以繞過 Ticketmaster 體系,自然也沒有太多議價能力。這樣的情形在與 Live Nation 垂直整合(vertical merger)後雪上加霜,由於 Live Nation 負責許多大牌藝人巡迴主辦,旗下又收購數百間場館,可說是深度控制整個現場演出的產業鏈。美國司法部門為預防其壟斷市場,於同意合併當下即祭出協議裁決(consent decree),要求 Live Nation/Ticketmaster 不得強迫其他公司完全配合其體系、更不能對於不配合的公司採取報復行動。舉例來說,當一間獨立場館不願意使用 Ticketmaster 的售票平台,Live Nation 有可能為了報復而不把活動辦在該場館,這種反競爭的行為即是壟斷市場。多年來,市場上總傳聞 Live Nation/Ticketmaster 會私下威脅合作單位,但始終沒有具體事證。要是司法部門掌握具體壟斷市場的行為,最嚴重可強制將兩間公司拆分。

Ticketmaster 不只做官方售票,他們也經營二級市場。換句話說,一張門票可以在 Ticketmaster 多次轉售,平台自然也能抽好幾次服務費用。聰明的你或許也想到了,就算是黃牛票,只要在 Ticketmaster 上售出,他們一樣能夠賺錢。2018 年,兩名加拿大記者偽裝成黃牛參與位於拉斯維加斯的售票產業高峰會,發現 Ticketmaster 旗下專責部門公然與黃牛合作,開發出方便黃牛快速將票券上架各大二手票券網站的付費軟體 Trade Desk,並表示該公司負責一級市場和二級市場的部門互不干涉,也不會嚴查持有多個帳號的使用者。

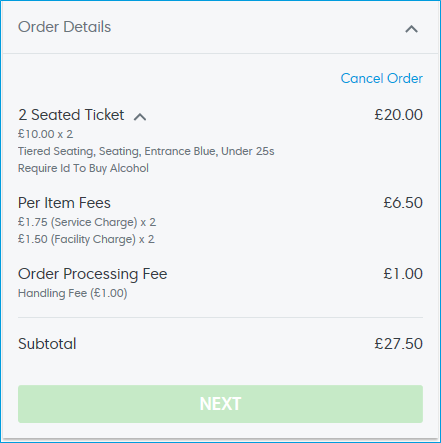

另一項常為人詬病之處,是粉絲在實際結帳前根本無法得知完整金額,而完整金額除了票面價格外,還要加上服務費(service charge)、設施費(facility charge)、訂單處理費(order processing fee)等等,且這些費用並沒有固定的價目表或計算公式。這或許並非 Ticketmaster 獨有的問題,但由於其高市佔率,自然也在許多粉絲心中留下惡劣印象。

暢銷書《蘋果橘子經濟學》(Freakonomics: A Rogue Economist Explores the Hidden Side of Everything)作者 Stephen J. Dubner 於 2017 年一集 podcast 中指出,他們為了了解二手票券亂象,前往搖滾巨星布魯斯・史普林斯汀(Bruce Springsteen)演唱會現場採訪。其中一位受訪者遠從比利時來到曼哈頓,卻始終買不到一張票。

自從票一開賣,我連續好幾天設法登入。到我終於完成註冊,系統卻不讓我完成後續購票作業。今天我好不容易看到一張票可以買,要價 800 美元,我就按下付款鍵,才看到還要外加 200 美元的服務費,我就放棄了。因為我覺得這太沒道理了,這實在貴到離譜。

這些看似是一間公司服務或產品不佳的問題,卻因為 Live Nation 和 Ticketmaster 的壟斷嫌疑成為嚴重的產業問題。畢竟各種商業理論與實例都告訴我們:成熟市場的龍頭為了擴大營收、維護既有江山,比較有效率的方式是打擊競爭者、開發更多銷售管道、建立自己的護城河,而非優化舊產品。換句話說,市場若缺乏競爭,就難有動力提供消費者更好的產品。

整件事太複雜嗎?點這裡看懶人包:

具體來說,Live Nation/Ticketmaster 受人非議的事情包括:

- 平台服務與功能上的缺陷

- 價格不透明化、索取過多不合理費用

- 公然與黃牛合作

- 一張票剝兩層皮

- 靠著垂直整合把持產業上中下游取得議價能力

- 而上述皆可歸因到其壟斷地位,導致他人難以與其競爭、自己則沒有誘因改善產品

粉絲提起訴訟的書面理由則是「違約、欺詐、壟斷、不公平競爭」。