成為浪人(一):音樂節的永續之道

走進浪人祭辦公室,看見票價調漲背後的風險管理與就業問題。

不知道你記不記得,前陣子我訪問《告示牌》專欄作家 Jeff Benjamin 時這麼說:

身為記者,我有時會因為缺乏某些產業專門知識而覺得自己像是局外人,即使我已經在這行工作將近二十年了。比方說,美國的音樂記者有很多面向可以報導,但在台灣,現場演出幾乎就是最重要的事情。我沒有做過任何現場演出相關的工作,所以可以說這是我蠻大的劣勢。我甚至問過一位舉辦音樂節的朋友,我是不是該去找個音樂節的兼職工作來學這些知識?

那個舉辦音樂節的朋友,其實是浪人祭的創辦人蕭達謙。我和他是今年一月參加產業商務交流團時在馬來西亞認識。回台灣的前一晚,各項商務行程都結束了,一行人在飯店附近用餐。當時我就趁著喝了點酒,問了他上述的問題(要坦承自己的弱點前還是得先壯壯膽)。那時他可能壓根不清楚我在做什麼樣的媒體,卻自己提議:

「那你要不要來記錄浪人祭?」

達謙說,浪人祭的各個環節背後都有特別的決策理由,希望可以把這些知識分享給大家。這對於需要電子報內容、又想要了解這個領域的我來說,實在是兩全齊美的提議。

到了三月,我跟他約在台大附近的雪可屋,浪人祭的公司「笨道策展有限公司」就在附近。我想要先討論清楚,這件事到底該怎麼進行?達謙的想法是,我可以直接到他們辦公室,旁觀他們的會議和執行過程。我當然沒問題呀。就像在浪人祭負責藝人統籌的陳巧妮所說:「以一個研究者來說,這樣子的受訪者提供超多機密!」誰不喜歡機密呢。

達謙說:「但是我們沒辦法付很多錢。」我說:「你不用付錢啊,因為這是我的電子報。」這件事我必須分得很清楚。你可以選擇付我足夠的錢,讓我成為你「僱用」的那支筆,寫你想寫的內容和角度。可是這樣的內容不能在《22 世紀衛星》上刊登,因為這份電子報的目的是研究和報導,它不是行銷工具。你可以拿去出書,或是找其他媒體合作刊載。如果要刊登在這份電子報上,我們之間不能有金錢交易,你不能付我錢,我也不能付你錢。甚至先前有受訪者找我接案,我都必須說「等我們做完採訪再來談吧」,不然會影響《22 世紀衛星》作為媒體的中立自主。

事實上,我常常無法做到完全的中立。因為這是一個非常封閉、資訊很不流通的產業,我必須仰賴與受訪者之間的善意、互信來完成每一次的訪談。除非真的發生什麼嚴重的企業醜聞、政府弊案,不然我不會去掀人隱私、挖人八卦。通常我的作法是,我盡可能自由提出我的觀點與疑問,不會特意為受訪者擦脂抹粉,有時候甚至很尖銳;但基於前述的善意、互信前提,在文章完成後,我會讓受訪者檢查他們說的話。畢竟有時相談甚歡,什麼不該公開說的都一股腦說出口了。所以我先前才會問 Jeff Benjamin:「有什麼我不該寫的嗎?」我一方面希望儘可能報導事實,一方面希望受訪者不會因此遭殃。請大家理解,我們在這個產業裡面對的常常是個人或小公司,而非科技巨頭或上市財團。《22 世紀衛星》必須在其中做出必要的妥協。

無論如何,如果《22 世紀衛星》要報導浪人祭,但雙方又沒有金錢交易,可想而知因此產生的直接好處(也就是想看這份報導的人要支付的訂閱費用)會進到我的口袋裡。浪人祭是一毛錢也拿不到的。他們真的只能將其視為知識的分享,或單方面地視為行銷管道(如果他們能讓我看到浪人祭的優點,那他們當然可以當成行銷)。

對於這樣的不公平條約,達謙二話不說就同意了。

我覺得,他如果不是大方過頭,就一定是瘋了。

當然,媒體絕大多數時候是不會支付受訪者費用的,這牽涉到新聞自由和公共利益。如果「付費才能採訪」變成常態,可想而知媒體生態將嚴重崩毀。可是這回浪人祭的報導,已經超出正常情況下的受訪、演講之類的輕鬆分享。我除了採訪達謙,也採訪多名核心團隊中的正職、兼職工作人員,並旁觀他們的內部例會、外部合作會議,看過一點內部文件。很少會有公司願意為媒體做到這種程度,光是這點,我覺得就很值得敬重了。

接下來,我會分成幾篇來告訴你我看到的浪人祭是什麼樣子。它們將有別於一般性質的介紹,而是更聚焦於產業面,比如公司經營、策略思考、市場開發、活動執行。如無意外,這個系列會一路做到今年浪人祭結束。所以如果你對這個主題有興趣,記得訂閱、分享;或是你有特別想要了解浪人祭的任何問題,都歡迎留言或寫信告訴我。

至於還不熟悉浪人祭的朋友,推薦你收看達謙在 TED 的演講、收聽《好哲凳》的專訪、或浪人祭團隊自製的 podcast《浪你聽聽》。

從票價看浪人祭的財務結構與風險管理

浪人祭於 2019 年創辦,一開始就帶有環境友善的理念,將典型以獨立音樂、樂團演出為主軸的音樂節活動與淨灘結合。原本打算從福隆開始,每年都到不同的地方舉辦,讓淨灘行動遍地開花,沒想到第一屆只賣出七百張票,以慘賠四百萬元收場。作為主辦人的蕭達謙,一度放下創業計劃到嘻哈廠牌任職,半年後抱著破釜沉舟的決心移師台南再度挑戰。在前有疫情、後有欠債的情形下,票房終於順利開出紅盤。此後一路成長的浪人祭,如今邁入第六屆,自認已可擠入全台前三大音樂節。

今年 7 月 10 日,浪人祭頂著票價調漲的壓力,超過一萬五千張門票於開賣五分鐘內一掃而空,寫下自身迄今最亮眼的票房成績。這件事的意義非同小可。

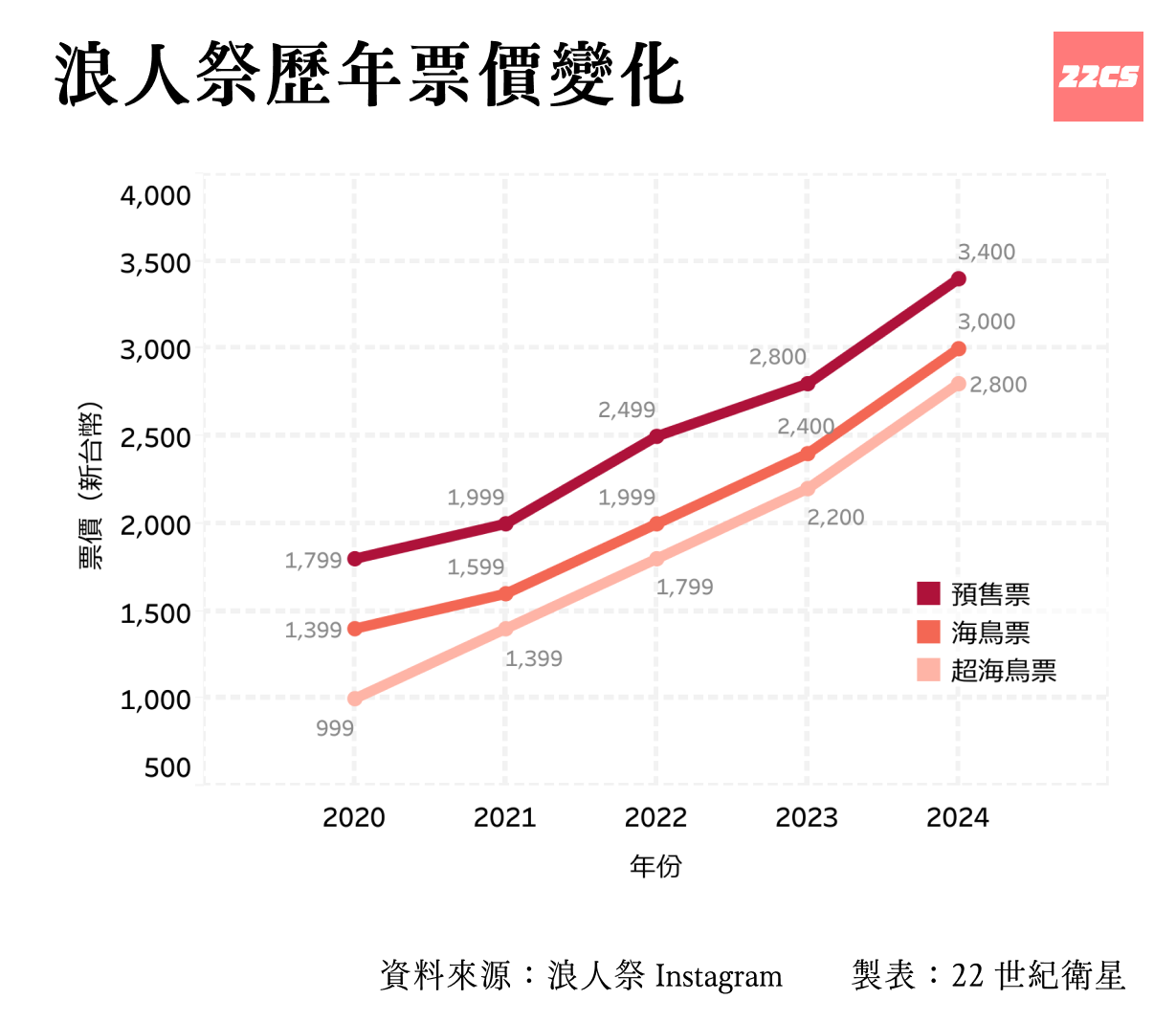

售票的兩週前,浪人祭在社群媒體上公告了今年的票價,主要票種「超海鳥票」、「海鳥票」、「預售票」皆調漲 600 元,隨即引發樂迷討論(下圖左)。若不計入失敗的第一屆,浪人祭每年平均漲價 417 元,漲幅 23%。今年漲幅 25% 雖僅略高於平均,但 600 元的增加量確實為歷年最高。然而一週後,當第一波演出陣容公布,不少樂迷反而認為漲價有理(下圖右)。

在漲價的表面下,藏著達謙對於公司永續經營的考量、以及留住人才的期望。

蕭達謙:「去年做完浪人祭之後,發現公司的營收狀況其實沒有想像中那麼充裕。我原本是希望至少可以在員工的福利條件上有所提升,但是很顯然地,可能只有微幅上升。

周邊賣得再怎麼好,酒水賣得再怎麼好,都比不上票價多漲了一百塊。一萬人的活動,票價漲一百塊,平均就是再多一百萬。由此可見,票價的成長有非常大的必要,台灣音樂祭整體環境應該要正式面對這個問題。所以在第一波宣傳的時候,我主要是丟主視覺,也提高了票價。我本來就知道會有很大的討論度。我想要先開一槍,因為相較於其他歷史較悠久的音樂祭活動,其實我的受眾年齡層比較低一點,但我要適時讓他們知道我們音樂節在成長,到了一個程度的時候必須票價也要漲,因為風險槓桿也隨著拉高。今天我邀請國外藝人,他如果突然沒辦法來,或是班機延誤等不可抗力的天災因素,音樂祭要有保底的本金去調整。

東南亞或是中國的音樂節聽到我們的票價都會嚇一跳。三千塊可以看三天,在中國只能看一天而已。所以我覺得我的漲幅是在非常合理的範圍內。其實大家都有在漲,但是不敢漲太多。這樣的舞台數、演出音樂人這麼多,我必須要有龐大的支持才有辦法做好每個環節。回推回來,這些票價是要用來談定所有幕後工作人員的就業條件。」

《22 世紀衛星》:「你怎麼判斷,漲了之後大家可以接受?」

蕭:「不能接受自然會被淘汰。但是我如果內容好,反而會吸引更多人。

這個量體的音樂節要某種程度的粉絲基群才有辦法養出。去年一萬五千人,基數已經夠了,但是明顯客單價不夠,就變成在做一件很勞師動眾的事情,卻沒有辦法得到相對應的營收狀況。我可以多花錢去豐富節目,但是同時應該要拉回更多的報酬,才有辦法讓一切安穩進行。

所以這個策略是,我第一步先讓你知道我提高票價、讓你先罵,第二步就是公佈陣容。我可能不是一個有很強烈的領袖魅力、可以去社群上發表想法的人。我的作法是透過一些事件跟行為養出屬於浪人祭的受眾,這些受眾反而會幫你說話。一定會有人反應(票價太貴),但是下一個人會跟他說不應該這樣想。我也在觀察這些現象、他們之間的溝通討論是什麼樣的輪廓,然後決定後面要怎麼調整。辦音樂節就是每年都在試一次水溫,你根本不知道到底他們的反應會是怎麼樣。但這是經驗論,就是我辦了六屆,所以我可以大概預判會有什麼樣的情形發生。」

《22 世紀衛星》:「你槓桿開多大?什麼樣的風險是你可以承受的?」

蕭:「你培養的粉絲基群跟你面對群眾的態度,會影響到你遇到什麼樣的狀況可以解套。我們音樂節一直表現出來的態度就是真的有在跟粉絲對話,而粉絲對你的態度在於你花多少時間為粉絲換位思考做出決策跟規劃。如果你有的話,今天你因為不可抗力的因素發生了什麼事情,我相信有很多粉絲可以體諒,他可能甚至不會叫你要退錢,他願意跟著你去改變。」

《22 世紀衛星》:「所以一方面,你需要加大營收去提高你對風險的耐受力;另一方面,你讓粉絲產生信任感,讓他們在你遇到變故時願意陪你度過難關。」

蕭:「所以加大營收主要還是穩固產業的方方面面。因為實際上音樂產業大多數薪資待遇都沒有很好。身為幕後工作者,你要去凹藝人、凹工作人員,才能完成這個音樂節,我覺得這不是健康的。所謂的健康,是我們應該要做得更加專業,讓大家知道有人願意做這樣的事情是得來不易的、應該要給他們更大的支持。所以這個東西要回到消費者身上。」

我們來深入看看浪人祭的收支結構。