全職獨立樂團經營學

專訪巨大的轟鳴、淺堤鼓手黃堂軒,談獨立音樂成為全職工作的發展規劃、樂團管理、商業策略和從業心態。

如果你關注台灣獨立音樂十五年以上,肯定對於時代的演變非常有感。我常拿金音創作獎當例子,2010 年第一屆我去當工讀生,負責把報名者的 CD 分裝到每位評審的紙箱裡,每箱也才一、兩百張而已。到了去年第十五屆,光是專輯和 EP 就多達八百四十二張,可說成長飛快。

獨立音樂不只發行數量變多,也愈來愈多獨立音樂人可以藉此為生,這是十五年前看不到的景象。除了部分還有唱片公司經紀約者,許多音樂人紛紛開設自己的小公司,靠著串流、週邊、商演、門票等收入支應開銷。文化上而言,他們掀起一波波聽覺浪潮,餵養歌迷感官和感性的需求;商業上而言,他們就是創業者、苦幹實幹做著小本生意。

公司需要管理,生意需要經營,這就是今天文章的主題。

很多人從上述時代演變中看到機會,黃堂軒是其中一個。2010 年時,他在高雄唸高中,被逐漸茁壯的在地音樂場景燃起熱情。後來他上台北,先後以鼓手身分參與巨大的轟鳴(以下簡稱轟鳴)與淺堤兩個樂團,他們的作品與演出皆叫好叫座。

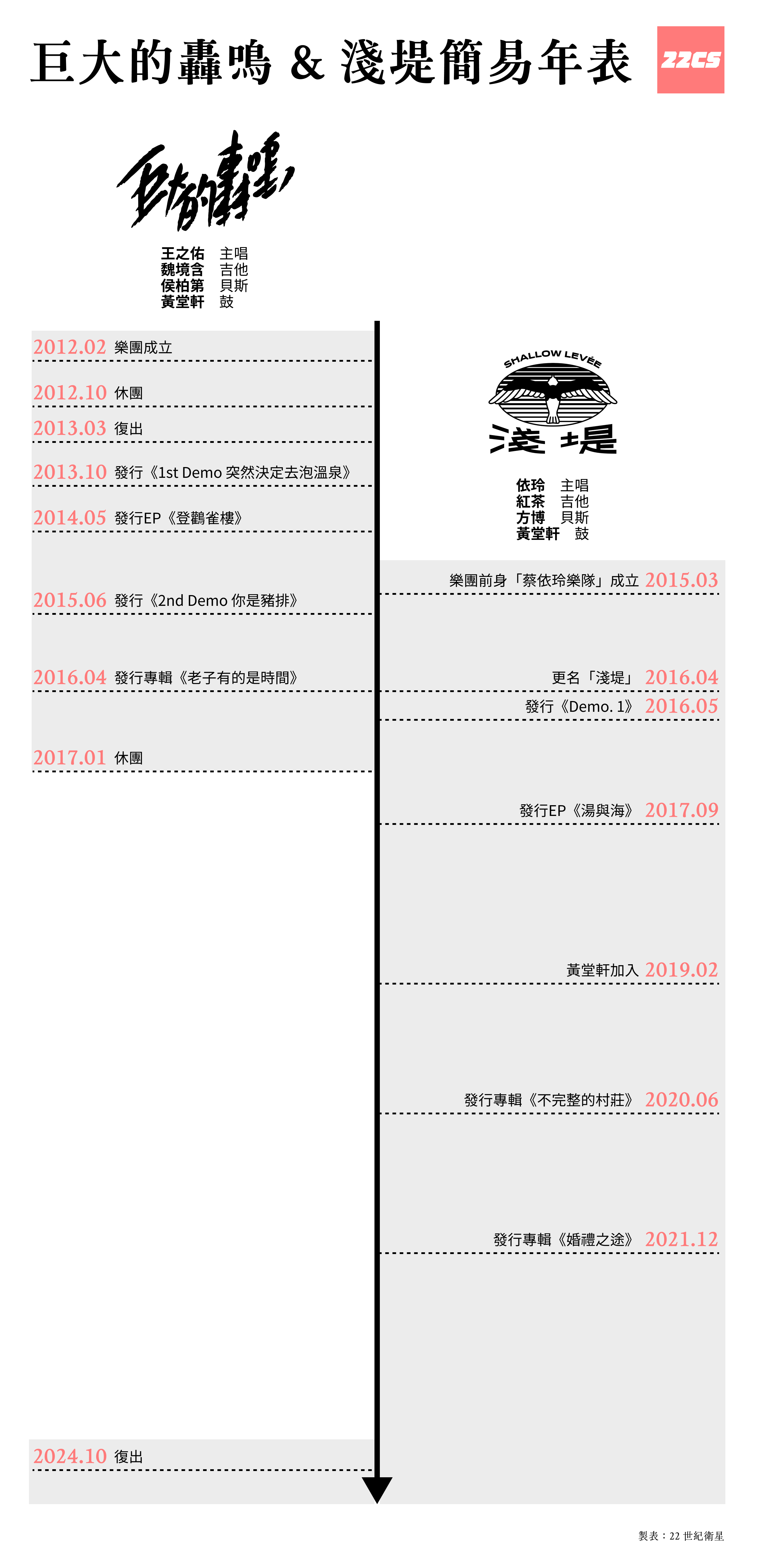

要是你不熟悉這兩個樂團,可以先一邊聽聽看他們的音樂,一邊參考以下簡易年表:

在下面的訪談裡,黃堂軒即以這兩個樂團為例,向我說明他認為的獨立音樂全職工作的發展路徑規劃、樂團管理、商業策略和從業心態。這篇文章完稿當下,轟鳴正在準備自 2017 年休團後睽違七年的期間限定復出巡迴最終場,而淺堤也預告今年將會發行新專輯。你可以趁機跟著文章進入他們的生涯時間線裡,從社群或現場觀察他們的互動和經營。如果你也從事相關工作,或許可以給你一些啟發;如果你有不同的看法,也很歡迎一起來討論。

以下是我和黃堂軒的對談,日期為 2024 年 11 月 20 日。為了方便閱讀,內容經過適度修改刪減。

🛰️ 你從什麼時候開始覺得音樂可以是一門職業?

要了解我們這一輩的高雄樂團、尤其我的同溫層,比如巨大的轟鳴或大象體操,其實都要從我唸的高師大附中開始。大象體操的凱翔大我一屆、嘉欽是我同班同學;轟鳴的主唱王之佑(按:即歌手 Leo 王)小我兩屆。同時期還有草地人跟低明度時期,後來小我一屆的凱婷來到台北組了大象體操,比轟鳴早一年。當時在高雄發展的樂團還有剛開始的抗敗、夕陽武士等。

The Wall 駁二在我高二時開幕,前身是月光劇場。2009 年開始的前面幾個月都是從外面叫音響進去,直到 2010 年的 6 月,音響才真正進駐,印象中滅火器的皮皮跟宇辰就是第一代工作人員。那時我跟凱翔邀請 The Wall 的 CEO Orbis 來熱音社講座,他提到高雄的市場會在我們 25 歲、讀完大學返鄉的時候逐漸成熟。我有被這段話感動到。

當然,我在那之前就對搖滾樂有憧憬了。2008 年高一暑假,我一個人坐車來台北看角頭最後一次辦的海洋音樂祭,震撼很大。有芭樂籽,看到后海大鯊魚、Mojo、剛得海洋大賞的白目、沙羅曼蛇、怕胖團等。

🛰️ 那時候有這樣的獨立音樂場景,不過要當成職業是另一回事吧?

對, 那一次在附中熱音社的講座,有讓我們這些包括涂嘉欽、郭佩萱(淺堤跟轟鳴 MV 的導演)在內的幹部覺得要從事這行,影響很大。

滅火器《海上的人》發片,我找了全班十幾個人去看。那時候台下只有三百個人,可是感受到全場已經非常感動,覺得高雄從來沒有這麼多人過。我覺得當時 The Wall 駁二跟滅火器營造的整個氛圍是,高雄要有高雄的驕傲。我們這群高中生也被感染了,家鄉終於有像樣的 Live House。大港開唱也是在我高三、2010 年的時候復辦。

高雄人就是有第二大城市的矛盾。不想被看不起,覺得我們也不錯,想要證明高雄不輸台北。比較少從其他地方的團口中聽到像高雄團這麼愛貼自己是高雄團的標籤。

🛰️ 那之前的高雄是什麼樣子?

就是 ATT 跟 Join Us。ATT 是樂器行,也可以表演,我在那邊看過 Tizzy Bac,150 人就 sold out。Join Us 是火車站前的表演場地,我也在那邊看了第一次的胖虎和 1976。The Wall 駁二開幕之後每個禮拜辦一場表演,我幾乎都去。禮拜六早上九點唸書到下午五點,晚上去看表演。我是跟這個高雄場景一起長大的。

那個時候有一種草根感,對我的 DIY 個性也影響很多。我高三時,大港邀請我之前的樂團台青蕉去演出,我開始對很多事情感興趣。比如說舞監的時間表要抓幾分鐘彩排、台上工作人員要有幾個人,我小時候就對統籌這件事很有興趣。

🛰️ 在那樣的氛圍下,轟鳴的成員是怎麼認識、進而組團的?

轟鳴這個團最早是王之佑跟第一代吉他手蔡亮廷、貝斯手侯柏第、一開始的鼓手組成的。

之佑很有才華,他高一的時候我就這麼覺得,無庸置疑。他國中畢業、還沒有入學附中,就來看我們熱音社成發。我那時候打草地人,他走來台下說:「欸學長,我覺得你剛剛表演得很棒,我也要加入熱音社。」他高一上學期頂著一頭西瓜皮來徵選熱音社,唱了〈Fake Plastic Tree〉,那時候他最喜歡 Radiohead。他高一就寫歌,功課也非常好。之佑跟亮廷他們兩個人是音樂好夥伴,非常要好,會在午休一起練 Radiohead 的歌。

之佑這個人聰明,也很自我,他想做的他就要做。他對於自己的目標非常堅定,想要成為音樂的頂尖。雖然我們很難量化什麼叫做音樂的頂尖,但反正他心裡有這項目標。我猜他不像我一樣也想要有明確的商業成就。

學生時期的之佑很喜歡 The Doors,有一陣子很喜歡 The Libertines,也非常喜歡 1976。我高三、他高一的時候,南京樂團 P.K.14 第一次來台灣巡迴,王之佑也超級喜歡 P.K.14。轟鳴的團名其實是從 P.K.14 的〈說話的傷口〉這首歌來的。

柏第則是唸海青工商,相較於高師大附中屬於比較不會唸書的類型,他都在台上自嘲只有國中畢業。他跟之佑、方博(淺堤貝斯手)同一屆,都是熱音社比較重要的人物,不同學校的熱音社會彼此交流。柏第和他的鼓手以前叫十點半樂團,他們在網路上看其他學校樂團的影片,看有沒有比別人強,結果看到之佑的影片,心想「哇,這團,打不過」。後來亮廷要升高三、不能玩樂團了,之佑就找柏第跟他的鼓手,三個人組了一個期間限定的團。那是之佑第一次跟柏第組團。

學生時期我跟之佑的情感是很深厚的,他要面試台大,就先來睡我宿舍,入學前我也先幫他買好腳踏車。亮廷讀台大土木、之佑讀台大社會,他們都推甄上要來台北。柏第讀文化,原本的鼓手留在高雄。因為大家都很熟,也在同一個城市,因此我就加入了轟鳴。

那是他們大一上學期,一開始練團後,也去了巨獸搖滾表演。然後之佑說他不想玩了,2012 年十月的事。

🛰️ 所以那是第一次休團。他為什麼不想玩了?

之佑是一個變來變去的人。你問他為什麼,我覺得他自己也沒有真的想清楚,就心裡覺得不對。

亮廷是個很中規中矩的人,錄完《登鸛雀樓》就離開了。亮廷應該沒有那麼想要玩團,可是他也非常有才華,編了很多很好聽的 riff。後來我們在網路上找新吉他手,魏境含面試進來,剛好也是高雄人。他那時候是住院醫師,超忙。境含是很有個性的人,他加入之後,轟鳴變得好好玩,讓我們變得更立體了。雖然我們適應了一段時間,但是結果是好的。很多時候換團員是很煎熬的,因為有可能讓你原本團隊分配好的角色被打亂了。

柏第是決定巨大的轟鳴所有事情到底可不可以成立的那個人。樂團的情緒核心是柏第,甚至不是之佑。演出的 talking 基本上都是柏第在帶,之佑不太講話。如果說我是巨大的轟鳴的首相,負責統籌、操盤整個樂團,那麼柏第就是天皇。一開始鼓勵柏第講話的是我,因為我覺得要做一個樂團,觀眾不可以把所有目標放在主唱一個人身上。坦白說,這也是淺堤的之前遇到的課題。

🛰️ 為什麼?感覺淺堤在演出時,團員講話的比例算是蠻平均的了。

對,淺堤已經算平均。但我們很認真在這件事情上著墨。比如滅火器對我來講也是「很樂團」的樂團。團員若單飛,很可能不會比樂團紅,對我來講這就是樂團。

我一直都很喜歡舉滅火器當成樂團的榜樣,原因是我沒有把滅火器的任何團員當成樂團路上的 role model,可是滅火器是我最喜歡的樂團,一直都沒有變。我不崇拜滅火器的誰,但我崇拜滅火器玩團、互相扶持的這個過程,每個團員一定都在樂團中各自扮演了重要的角色。

所以我鼓勵柏第可以多 talking,他在台上一開始有點結巴,大家也覺得蠻好笑的,就這樣固定下來。常常都是柏第說出第一句話:「大家好,我們是巨大的轟鳴。」

🛰️ 後來怎麼又復出了?

之佑 2012 年底不玩了嘛。那時我們才寫五首歌放到 YouTube,沒有正式發表,一共表演過四次而已,包括 2012年九月演了巨獸搖滾。那時候還是有被小小的獨立音樂圈注意到。到了 2013 春天,王之佑突然傳訊息說「開始練團吧」,樂團才又回來了。

從那時候開始,我就對於樂團經營有一些我自己的輪廓,想出一份四年的計劃。所以大三重新組團的時候,就決定我要延畢到大六,然後去當兵,退伍回來大家再思考要不要繼續玩。我現在很常用四年去做規劃。四年可以讓你從什麼都不會的高中生,變成有專業能力、可以出社會的大學生。淺堤的佈局也是用四年去想,發展軌跡某部分其實是根據轟鳴的經驗。細節雖不一樣,可是什麼時候該做什麼事、測試什麼東西的大方向,邏輯是有點類似的。

比方說,我們在規定的時間發行作品。我那時已經想到第一張《登鸛雀樓》發完,什麼時候要發第二張。如果你是一個還名不見經傳的樂團,出完一張作品不算什麼,你要出第二張。首先,音樂家的自覺會不一樣。若只進過一次錄音室,感覺上好像是一生唯一的一次,可是第二次後才會知道「我已經有上次的經驗,我這次可以修正」。無論對合作伙伴或樂迷來說,大家也會知道你不是只有一次性的東西。

我同時很重視現場演出,轟鳴在什麼都還沒發表的時候就跑了第一次的巡迴。那時候只跑北高兩地,但是台北就做了四場,也參與到地下社會最後一個禮拜的演出。

🛰️ 你是自己去排巡迴嗎?還是也有別人來邀請,剛好湊在一起?

對。對於當時的樂團來講,可能就是五場分開的表演。可是我們的確直接把它們串成一趟巡迴。我們在台上會講說,謝謝大家來參加這巡迴的第幾場。

那時候是 2013 年 6 月,距離第一次解散後回歸練團才三個月。我們的目標是先有 40 分鐘的表演,所以就去了夏天的巡迴和野台開唱。野台結束之後開始做第一張 demo,宅錄了兩首,〈突然決定去泡溫泉〉跟〈大家一起來玩德州撲克〉。9 月、10 月我們又做了一趟巡迴,有到台中、台南,還有大彩虹音樂節。那一次的巡迴就開始訂財務目標,我想要淨賺一萬塊,最後達到了。雖然大家會說「賺一萬塊有屁用」,可是對我來講,每次規劃都要有財務目標,才能有紀律的往目標前進。

我是很在意時間跟金錢的人。以前我的核心價值是準時,現在可能相對有彈性。準時的意思就是我不允許東西 delay,你就算沒做完,一樣要拿出來發行。轟鳴的正式作品都找王昱辰當製作人,而當時這樣的價值觀絕對跟他抵觸,因為他很難回答你什麼時候會做完。

《突然決定去泡溫泉》demo 發完之後巡迴,接著開始做《登鸛雀樓》EP,於 2014 年 5 月發行,我的大四下、他們大二下。那個時候我有一個目標,就是要成為 Legacy 平日專場賣最多票的樂團,後來我們賣了四百張,輸給前一年賣五百張的大象體操。可是以那個年代來講,才活動一年多的樂團能在禮拜三賣四百多張票,已經算是有引起一些注意了。

高雄發片場排在水星酒館,我的策略是一定要把第一場很快賣完。淺堤的依玲跟紅茶到現在都還會覺得轟鳴以前票房好像超好,可是其實就只是賣完水星酒館的一百張票。第二場雖然沒有完售,可是就還能讓大家看到《登鸛雀樓》巡迴有一場 sold out。

我想要讓大家當兵完回來的時候,可以靠這個領薪水。一切的規劃都是為了要當全職音樂人,要用樂團為生。轟鳴是我第一個操盤的樂團,按照我的時間表跟我覺得應該達到的目標。我覺得樂團完全獨立還想全職並不容易,一定要有人比較像 manager。一直以來我的角色都是先把餅畫出來,我們去追那個餅,夥伴要 argue 再說。路上會苦,可是我們要撐過去。

🛰️ 你怎麼設定目標?

我會觀察其他人,用比例去算。例如 2016 以前,滅火器每一次專場我都在,我大概都知道觀眾多少人,大概也能粗略算出成長幅度。

我很重現場票房數字,我覺得那是最大收入來源。我有一陣子代打八十八顆芭樂籽,也有被阿強影響到,他很在意演出的量。目前淺堤都有訂演出數量的 KPI,大概每年五十場左右。

🛰️ 如果排太多,會不會減損演出的稀缺感?

會,那不同演出性質就要互相搭配。可能要排國外的巡演、排國內商演。當然專場是很重要的。

轟鳴兩張正式作品的前面都有一張 demo,我們真的買一台燒錄機來燒,有寫編號,各出300張,也有設定五場演出要賣完。當時 demo 在市場上有稀缺感,下一張正式作品就比較好推。

🛰️ 就像有人說,演出寧可選擇小一點、但是能賣完的場地,也不要為了多賣幾張票而選擇賣不完的場地。

對,完售這件事情是要宣傳的,可是要怎麼樣完售得漂亮?因為 The Wall sold out 跟 Legacy sold out,其實票數差不少張。比如轟鳴這次 The Wall 六場 sold out,大家直覺當然是好多場都賣完。可是我們也才賣三千多張,這其實是在觀感上的操作。

🛰️ 就是一場半的 Zepp。為什麼你們選六場 The Wall 而不是一場半的 Zepp?

除了操作面以外,境含跟柏第很久沒表演了。表演需要練習,The Wall 會讓大家適應得快一點,演出者與觀眾的近距離也比較浪漫。我想要讓轟鳴有浪漫的 indie 感,在這種規模的場地,柏第的情緒也可以很直接被大家知道。

🛰️ 十年前你有想過,如果獨立音樂能當全職,經濟上會過著什麼樣的生活?

我以前覺得做音樂不可能賺大錢,所以一開始想著每個人每月賺兩萬八。轟鳴 2016 年就是有拿少少的月薪,平均一個人大概八千;我有多做管理工作,所以應該有拿到一萬。那個時候我已經沒有跟家裡拿錢了,我可以靠著每天早上八到十二點在台大校長室倒茶打工的薪水一個月一萬塊、轟鳴的一萬塊,加教課可能也快一萬塊,就在台北活下來。但是我的目標很明確,我想要盡可能的完成「用音樂為生」的這個目標。 2016 年底轟鳴結束、我進入社會,世界變了。音樂開始可以賺錢了,政府投入的資源變得非常多。我覺得真正有變化、讓大家有感的,一定跟草東脫不了關係。很多人說是草東造成環境改善,但我覺得是整體政策。

🛰️ 其實那政策十年前就有了。

對,距今剛好十年。2014 通過,2015、2016 開始發酵(按:堂軒指的應是「流行音樂產業發展旗艦計畫」,然相關政策之推行還要更早,可參考中正大學傳播系簡妙如教授〈不只是補助:壯大台灣流行音樂的3個方向〉一文)。我覺得我滿幸運的,我的音樂養分來自於音樂還不會賺錢的時候,百花齊放,獨立音樂人可能還不用這麼考慮市場;而我出社會時,音樂開始賺錢了,獨立音樂開始吃得到政府的大量資源了。

🛰️ 那個時候以樂團發展而言,有哪些資源是可以利用的?

行銷補助創立後的第二年我就去投了。另外轟鳴第二張專輯《老子有的是時間》拿了三十萬錄音補助,現在同一項補助會是七十萬。我當時大五,寫補助案什麼的我都自幹。我想法很簡單,就是我是在認真經營樂團的人,我不是玩票性質。當然就有點像是小音樂公司的負責人,只是沒有立案。我大學唸社會科學,很常探討政府公共政策,也是我不會排斥補助案的原因。對我來講這就是屬於公共政策的資源分配嘛。但是我的重點是,我要怎麼做到在未來不拿補助可以自給自足?

🛰️ 最終還是希望可以不要拿補助。

當然啊,補助還要核銷,以及好多繁瑣的行政程序。我擅長、但不喜歡做這件事情。我的人生目標是做我喜歡的事情。

《老子有的是時間》就是我嗅到轟鳴要休團的氛圍的時候。當時有一個目標,就是去亞洲以外的地方表演。所以 2016 年第一次排美國巡迴,波士頓、費城、紐約。我覺得去紐約的經驗讓所有人被打開很多東西,不一定對轟鳴有幫助,但讓我們自己的人生看到很多不一樣的事。我們四個人都不是很好的家庭出身,如果不是音樂,我們看不到這些東西。

轟鳴在 2016 年遇到蠻多挑戰。首先是製作人跟我個性不一樣導致工作進度的期待不同,樂團還有兩個補助案需要執行與結案;而團內的招牌跟其他公司簽約了,團員彼此的音樂品味也在變,面臨創作上的分歧。現在回想起來,即使是快十年後的我的智識,都不容易解決這些事。

之佑喜歡饒舌嘻哈之後,他覺得 Leo 王跟巨大的轟鳴是可以並存的。但我就不這樣覺得,還是只能選一個。坦白說,我覺得這是轟鳴 2016 年底喊停的最大原因,畢竟是簽了全經紀約下去。

🛰️ 你要怎麼確保同樣的狀況不會發生在淺堤?

我本來期待轟鳴這個計畫會在大家當兵回來之後再想,所以2016後就中止了,代表它沒有進到下一個階段。淺堤現在的階段等於是我當初想的轟鳴第二階段:把音樂真的當全職,目前就是領月薪。

我並不是要把成為明星當成目標,我是想要當穩定的全職音樂人,我觀察現在的大象體操也是這樣。我要強調是「穩定」喔。

🛰️ 怎麼做到穩定?

你要表演、你要寫歌啊。對所有獨立音樂人來講,光這樣就不是容易的事情耶。所以你必須訂出目標,要有人 push 期程。收入要穩定就代表創作的能量要有一定的週期,不能想做的時候才做,不想做就不做。

淺堤 2020 年發完第一張《不完整的村莊》後,已經訂好 2021 就要發第二張。我們在 2020 年底的年度會議,討論出隔天需要幾月幾日發。我把期程訂好,說我們什麼時候開始做專輯,不然會來不及。

🛰️ 剛剛你說的是執行面,但你怎麼能確定你表演、寫歌就會有人買單?

我用很簡單的話回答你,這個品質的東西,沒理由不會啊。淺堤再怎麼爛,賣 800、1000 張很基本吧?創作跟音樂要保持品質,這些是很硬底子的累積。

🛰️ 長期來講就不一定了,歌迷會老,他們可能有其他的人生優先事項。

所以淺堤有時候會在開會中探討這類事情。我們寫歌給什麼樣的人聽,這是要想得很清楚的。五月天阿信過三十歲之後還是持續鼓勵年輕人擁抱夢想、四十幾歲還在講以前附中的事情,這我覺得是有刻意設定的。寫歌的核心內容就是要設定,或者在企劃端思考歌寫出來要怎麼詮釋,這很重要。

🛰️ 那你們創作方向是什麼?

每次不一樣。但像轟鳴的話就沒辦法控制,轟鳴等於是我那個想法的半成品,因為我不能控制之佑寫什麼。可是之佑把歌寫出來,常常聽到的瞬間我就知道這個東西能感動人。

🛰️ 在商業模式上,你有去思考過收入比例嗎?