承襲美日血統的娛樂場館,如何落地台灣?

專訪 Billboard Live TAIPEI 總監北口正人,談這項鐵路公司的副業如何在日本誕生、到台灣轉世。

我常常誤以為自己不怎麼喜歡看演唱會。

怎麼會?你肯定這麼想。何況我還是個在業界工作的人。但其實這事也沒那麼稀奇,演唱會雖然可以帶來很特別的體驗,但有人就喜歡待在家聽他滿屋子的唱片,也有人覺得上網看現場影片更舒適,還不用擔心被哪個高個子擋住視野。

不過我之所以說「誤以為」,是因為我最喜歡的那些藝人幾乎都不會來台灣,導致我平常看的表演大多都是出於工作需要或朋友邀請。雖然其中也有些很不錯的表演,但……就不是那種我從小聽到大,會為了去看他們而事前努力溫習曲目、現場尖叫流淚的那些黑人歌手嘛。久而久之,看表演這事好像就不那麼讓人興奮了。

以還在世的藝人來說,我想看的可能像是:Stevie Wonder(三十幾年前來過,現在恐怕是太老了)、影帝 Jamie Foxx 自彈自唱的脫口秀(沒可能)、Babyface 金曲串燒(今年可是有亞洲巡迴的但不會路過台灣)、八零年代中低音歌后 Anita Baker(退休了)。你說這些太大牌?那麼也可以是靈魂樂傳奇綜合體 Frank McComb、二代 Neo-Soul 大將 Dwele 或 Musiq Soulchild 或 Bilal(台灣沒幾個人認識)……。

有什麼表演可看關乎市場、關乎機緣,也牽動演出場館的面貌。先前在談音樂類型時提過,十幾年前的 The Wall 多少有些排外,他們的員工會認為某些音樂不應該在那個場地表演;而就算現在我們把三件式的破爛龐克樂團帶進國家音樂廳砸吉他,恐怕也會讓那裡的常客眉頭一皺。不過大部分我們常去的演出場館都還是希望多元包容,裡裡外外的設計都盡可能中性一點,壞處是少了點個性,隱隱約約更接近市場主流。

像我這種在台灣比較偏門的樂迷,很難找到哪一間場館常常安排我想看的 R&B 歌手,又能符合我所喜愛的 R&B 演出常有的想像。那種想像可能是──典雅的中型劇院裡坐滿平均年齡三、四十歲的盛裝男男女女,舞台上擺設類似電視節目的摩登布景,樂團則身穿西裝禮服華麗登場。

一直到 2013 年,我才知道原來日本存在一間名為 Billboard Live 的場館,可說完全能滿足我這種樂迷的期待。當時它共有兩家分店,分別位於東京六本木和大阪梅田,2019 年又在橫濱北仲新設據點。從經營的型態、目標市場、價格帶等等來看,我還真沒想到有一天會看到它能在台灣落地。從這週開始,Billboard Live TAIPEI 就要以連續兩日中島美嘉的演唱會揭幕,正式加入競爭激烈的台灣現場音樂市場。

一般台灣人印象中的演唱會場地大概是固定座位的萬人體育館,複合用途的數千人級中型會堂,備有折疊椅的小型音樂專門場館,或甚至是咖啡店、書店騰出一角的 side project 等等;但是 Billboard Live 整體更像是瞄準三十歲以上、具備一定經濟能力觀眾的精緻都會餐酒館。

我特別喜歡日本 Billboard Live 的地方在於,雖然節目企畫以當地藝人為主,但仍不乏在台灣難得一見的黑人音樂藝人,比如今年下半年就有七零年代老團 The Blackbyrds、曾任葛萊美頒獎典禮音樂總監的女歌手 Patrice Rushen、饒舌天王 Common、八九零年代超級流行製作組合 Jam & Lewis、開創 P-Funk 流派的宗師 George Clinton、帶領 Michael Jackson 嘗試 New Jack Swing 風格的製作人 Teddy Riley 等等,令人目不暇給。

邀請這些美國音樂巨星並不容易,通常需要販售大量門票以攤平成本。但有意思的是,Billboard Live 無論哪間分店都只有約三百個座位,且不販售站票,使得藝人與觀眾可以在一種舒適的夜晚都會情境下進行極近距離的互動。要從這麼有限的觀眾數獲利,除了必須設定較高的票價,也提供高檔的餐點酒水。此外,他們還採用了一日兩場、單一分店複數日演出、分店接力演出的規畫方式,讓外國藝人在日本最多可以連續演出雙位數場次,如此一來可以壓低成本,並彌補單場觀眾數較少的缺點。

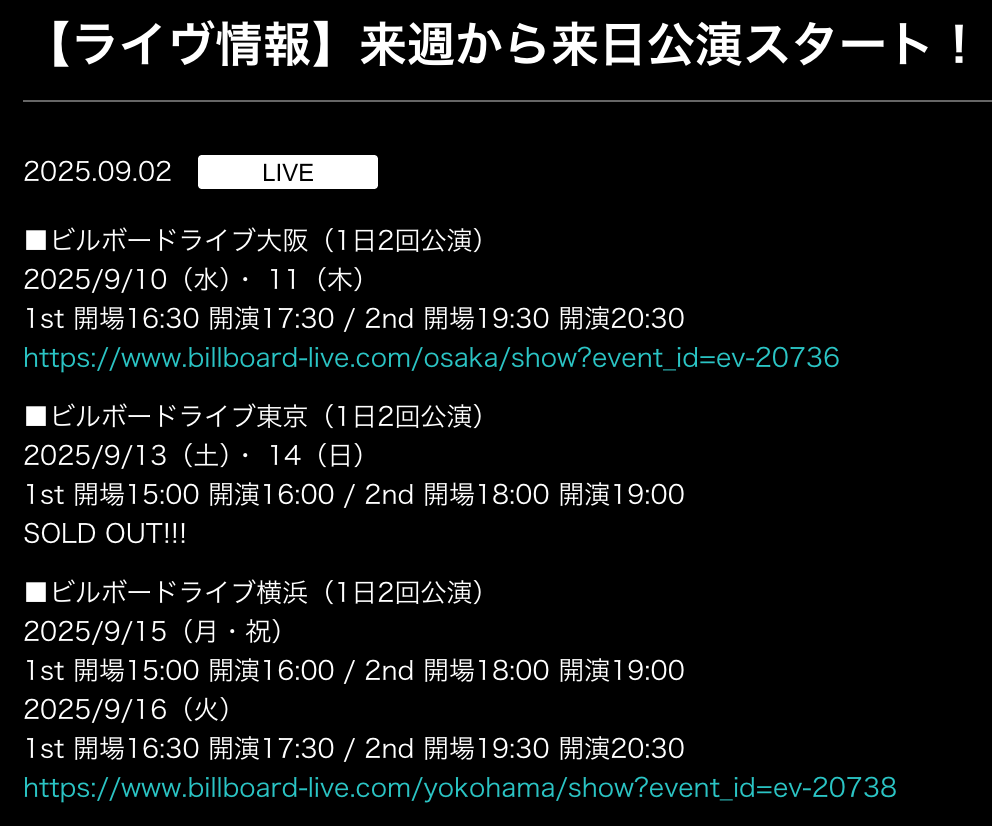

以知名爵士鋼琴家 Robert Glasper 來說,他今年九月十、十一日在大阪各演兩場,十三、十四日在東京各演兩場,十五、十六日在橫濱再各演兩場,也就是一週內密集演出了十二場。

而前述所謂較高的票價,我們可以從下方圖表來看看 Billboard Live TAIPEI 目前已公布的活動如何制定各種座位的價格(在電腦上開啟本文網頁,可將游標移到圖表進行互動式瀏覽):

在這個場館裡,一共有四種個人席與兩種包廂。我們可以看出它們的價格絕大部分都是套了某個計算公式,非常整齊。個人席以 1,200 元做為場館所有活動的地板價,較高階的席位通常會依序加價 200 元(少數加價 400 元)。三人的包廂席 A 為標準席乘以三,再外加 3,000 元;五人的包廂席 B 為標準席乘以五,再外加 5,000 元。只要稍微搜尋一下,就知道這些藝人在 Billboard Live TAIPEI 的門票價格確實比過往其他場次貴上一截。

我很好奇,這樣子的場館是如何會想要進軍台灣,又打算怎麼在此殺出一條血路?

由於其他工作上的往來關係,我有機會訪問到 Billboard Live TAIPEI 總監北口正人。雖然他並非該場館的公司負責人,卻是日本的 Billboard Live 場館與音樂媒體《Billboard JAPAN》的前任執行長。事實上,北口先生曾於 2019 年出版過一書《Billboardを呼んできたサラリーマン―電鉄会社の傭兵たちが作った夢の棲家》(暫譯:把 Billboard 帶進日本的上班族:電鐵公司傭兵們打造的夢想棲所),當中完整記載了這個品牌前世今生三十年(至該書出版為止)的發展歷程。

所以在進入訪談內容之前,就容我先用這本書幫你補充一下背景知識吧。

日本 Billboard Live 所屬公司為阪神 Contents Link,看到這名字你一定不陌生,它往下有日本職棒球隊阪神虎,往上則是全額出資的母公司阪神電氣鐵道株式會社。阪神電氣鐵道株式會社於 2006 年被併入阪急阪神東寶集團,其旗下事業包含鐵路、不動產、娛樂、百貨、旅館等等。

1990 年,大阪 Billboard Live 的前身「大阪 Blue Note」開幕。這裡有兩個重點。第一,鐵路公司之所以要開音樂場館,主要是為了都市開發。音樂場館所需投資相對少,但能夠產生穩定的現金流。然而阪神電鐵是一間非常保守的公司,被人譏為「連石橋都不敢過」(石橋を叩いても渡らない,源自俗語「石橋を叩いて渡る」,意為連石頭做的橋都要敲一敲確定安全才通過,非常謹慎的意思,然而要是敲了還不敢過,顯然是謹慎過頭了)。當時阪神電鐵內部對於這項新事業也沒有太多信心,可以說,該公司某種程度上是為了改變保守的企業氛圍而決定推動此項計畫。

第二,如果你熟悉西洋音樂、爵士音樂,就知道 Billboard 與 Blue Note 在美國是兩個完全不同的品牌,前者是音樂雜誌和排行榜,後者是發跡於紐約的爵士俱樂部。北口先生當時的上司山崎登出差美國時偶然間與 Blue Note 牽上線,便打算接下日本總代理。原本他們預定在東京和大阪各開一間分店,可惜東京店被一家服裝公司率先簽約經營,埋下了後來品牌更換的遠因。

簡言之,後來北口與山崎認為 Blue Note 的爵士形象太強烈,然而爵士的市場太小;失去東京的經營權,使得發展受限;與 Blue Note 的合作又限於演出場館,難以擴大事業。在研究過多個美國娛樂品牌後,阪神電鐵於 2006 年簽下 Billboard 的日本獨家總代理合約。2007 年夏天,Billboard Live 東京、大阪、福岡三家分店陸續開幕。

在了解 Billboard Live 的簡單歷史後,接下來請讀我和北口正人的對談,日期為 2025 年 10 月 31 日。為了方便閱讀,內容經過適度修改刪減。

🛰️ 請先自我介紹一下,你目前在整個 Billboard JAPAN 為核心的事業體當中扮演什麼角色?

這個問題對於事實有些誤解,我想先把幾件事交代清楚。

我過去一直在日本擔任阪神 Contents Link 的社長,把 Billboard 引進日本,也擔任過 Billboard JAPAN 的執行長。但是這次在台北開設 Billboard Live,必須先聲明的是:它和日本的 Billboard JAPAN 完全沒有關係,我目前也不在日本 Billboard Live 擔任任何職務。