金音獎最佳專輯的類型偏好

為什麼有些類型比較容易入圍最佳專輯?

我們以前談過幾次各種音樂獎的制度了,本週適逢金音創作獎公布入圍名單,我想用幾張簡單的圖表快速跟你聊聊這個獎一項耐人尋味的地方。

金音獎有幾項「事實」:

- 它的獎項分為兩大類,不分類型獎項與類型音樂獎項。顧名思義,前者是所有人一起比較,後者是劃分成各個類型再去比較。顯然地,前者的對手數量是後者的好幾倍,獲選的「價值」更高。

- 每年各個類型的專輯/歌曲發行數量不一,有的類型很多,有的很少,而這也反映到報名的數量。不過,最後在類型音樂獎項入圍、得獎的數量幾乎是一樣的。比方說,某年可能有 300 張搖滾專輯和 20 張爵士專輯報名,但最後可能分別都是選 5 張入圍。(如果你從來不知道這件事而突然發現這有點怪怪的,恭喜你 😉。)

- 承上,發行數量其實就反映了各類型的從業者數量,也同時意味著……在每年的評審團裡,通曉較熱門類型的評審比例會比較多,通曉冷門類型的評審比例則相對少。少到什麼程度?就是評審團成員結構的規劃通常會刻意安排每個冷門類型至少有一位專門的評審作為保底。

好,首先因為第 2 項事實的緣故,每年的入圍名單在類型音樂獎項上看起來都還滿平均的。以今年來說,就是 4 到 6 名之間。可是每種類型在爭奪不分類型獎項時,機會是一樣的嗎?

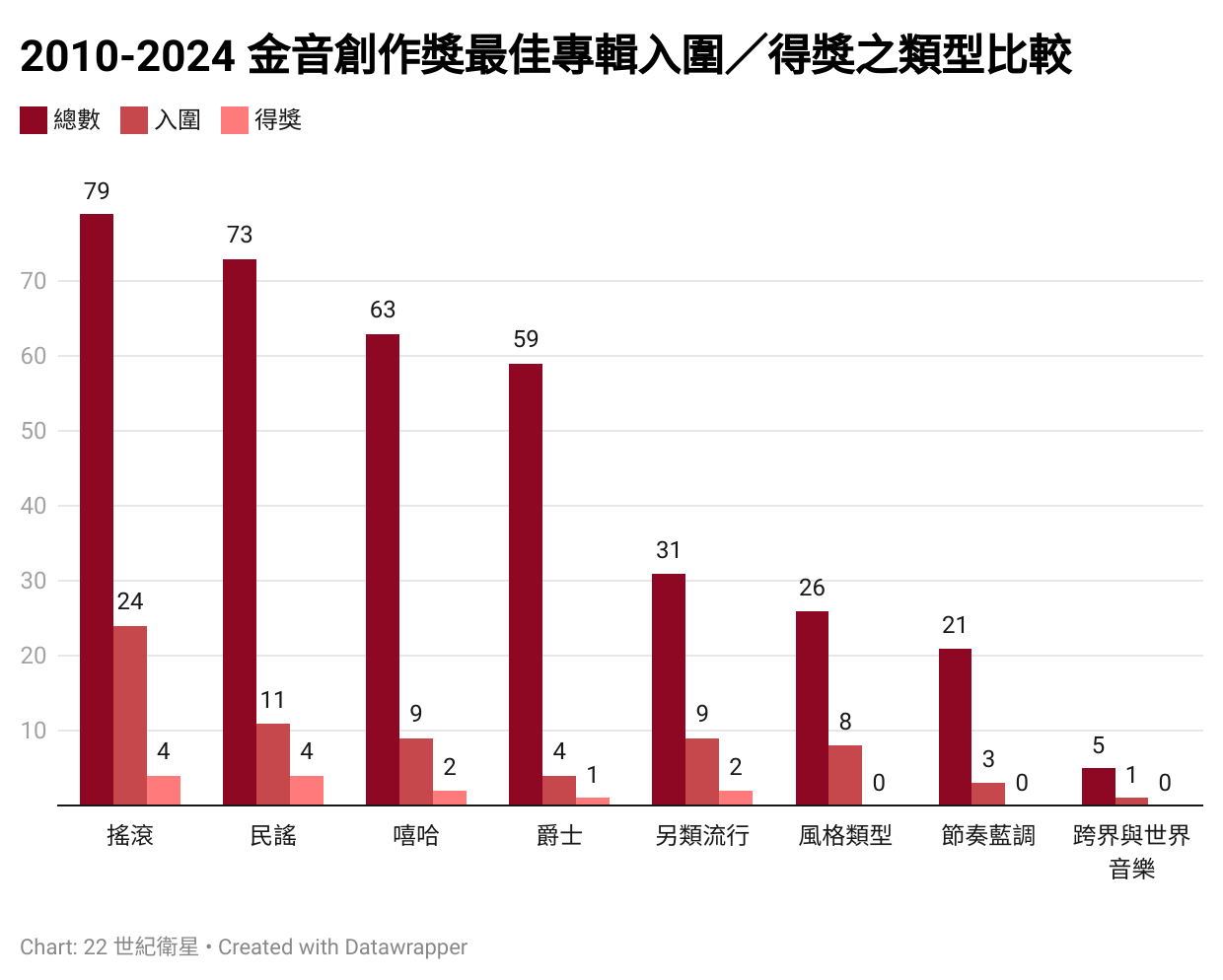

以下我們就來看看,金音獎從第一屆到去年共 15 年之間入圍各類型音樂獎項的專輯,最後進入不分類型的最佳專輯獎時會產生什麼樣的比例變化。在下面圖表中,「總數」指的是入圍該類型的專輯數量,而「入圍」和「得獎」則是指這些專輯進入最佳專輯獎評選的結果。

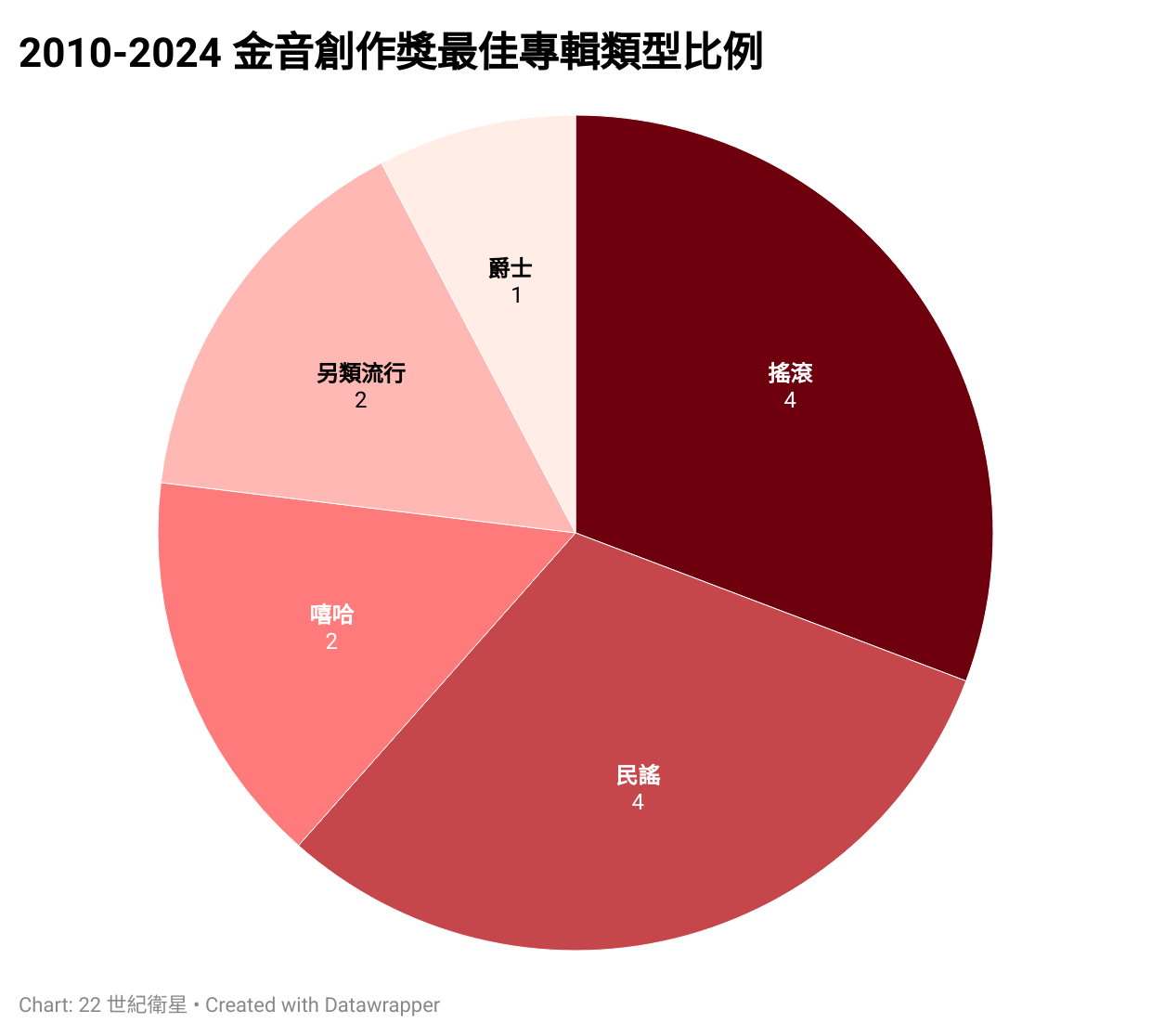

其中光看最佳專輯獎的得獎比例是這樣:

這裡加總起來只有 13 張專輯而已,那是因為 2020 年得獎的《kinakaian 母親的舌頭》與 2023 年得獎的《你會永遠活在我的歌裡》並未入圍任何類型專輯獎項,我也就不擅自認為它們屬於哪一個類型了。

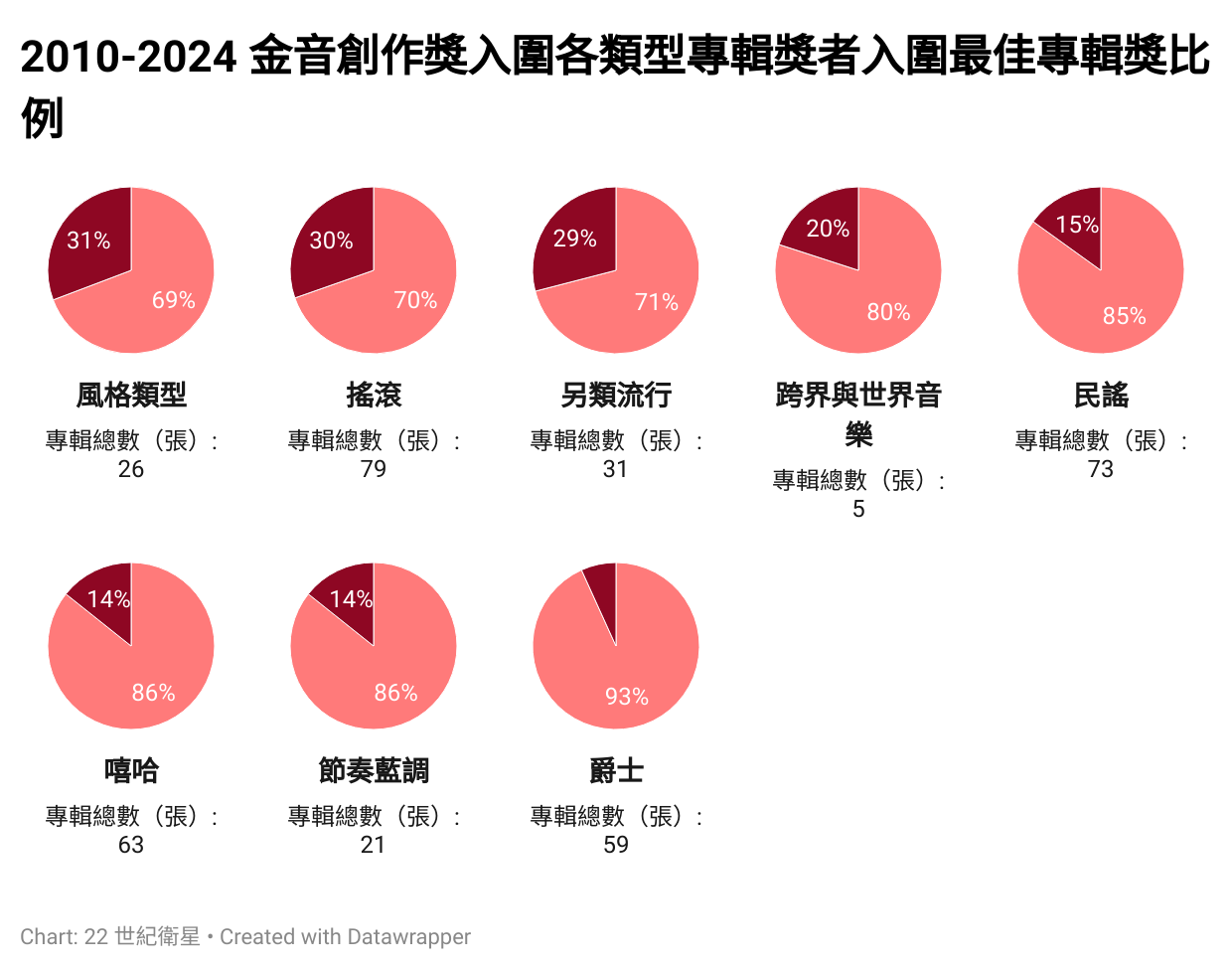

各類型在最佳專輯的得獎數不過就 0 到 4 張而已,我覺得樣本數不夠多,無法具體反映出我們好奇的事情。但如果用各類型的入圍比例來看就會清楚多了:

上圖中,深紅色區塊的百分比指的是入圍該類型專輯者當中同時入圍最佳專輯獎的比例。比如 79 張搖滾專輯的入圍者中,就有 30%(24 張)得以入圍最佳專輯獎。然而 59 張爵士專輯的入圍者中,卻只有 7%(4 張)得以入圍最佳專輯獎。換句話說,同樣入圍了類型專輯獎,搖滾專輯入圍最佳專輯獎的機會超過爵士專輯的 4 倍。

我覺得這有兩種可能。第一,各類型相近的入圍數量創造出的是平等的假象,實際上品質還是有所差異。報名數量較多的類型可能較有機會產出能夠征服所有類型的專輯。(報名數量是非公開資訊,但你只要觀察它們的發行情形便略知一二。)第二,評審結構使得他們的整體品味還是太偏向那些較熱門的類型,使得冷門類型在不分類型獎項上較難以出線。(是說,現今嘻哈雖然絕對稱不上冷門類型,但它的發行數量飛漲也不過這幾年的事,那些剛走紅的年輕音樂人大概不會受邀當評審。)

類型的機會不均等是很嚴重的問題嗎?也不見得,但或許值得持續觀察思考。

我想順便從第二種可能延伸一項看法。我去年提過音樂類型中「超越」與「純粹」的對比,或者也可以說是「創新」與「傳統」的對比。還記得 Kelefa Sanneh 那段話怎麼說的嗎?

每當人們稱讚哪個音樂人超越了音樂類型,我都有點不解。那有什麼了不起的?……超越類型這樣的概念意指傑出和歸屬之間呈負相關,彷彿最偉大的音樂人對於其音樂社群沒那麼重要,而不是更加重要。(Marvin Gaye 有超越節奏藍調嗎?Beyoncé 有嗎?)有時候人們會稱讚音樂人混合了不同音樂類型,但我不覺得混合一定比純粹來得好,也不覺得混合就一定更有機會超越類型。不管怎樣,人們崇尚把類型混合,卻不也去崇尚類型的長存、讓混合因此得以發生,這很奇怪。

事實上,我認為金曲和金音獎有很大程度是傾向推崇「創新」的。這原因很複雜,除了當代音樂的類型界線漸趨模糊之外,大概也可以說是跟各類型在台灣缺乏紮實的社群、文化與資訊積累有關吧。總之在我自己的經驗裡,「跨界」、「多元」、「混種」的音樂是較常被認為美學價值較高的。

如果評審團中有足夠多的評審通曉一種音樂類型,應該比較能涵蓋「傳統」和「創新」之間的光譜,讓不同美學都有雀屏中選的機會。但要是只有一兩位專門的評審,他們恐怕很難以一己之力論述說明同一個類型裡的不同品味。

坦白說,因為台灣音樂獎的制度與結構問題我實在講太多了,加上近年感受到改革已經失去原本的野心,我不覺得會有什麼改變啦。寫這篇短文就只是跟你分享一項數據上的發現,希望你也覺得裡頭有點意思!