讀者通訊 #5: 你還關心葛萊美獎嗎?

音樂募資前的自我評估,還有環球音樂為串流分潤新模式定調。

一如標題,這是 22 世紀衛星第五期的電子報。如果你從第一期開始看起,應該會記得當時我們這麼說:

這並不是我第一次寄電子報,但卻是我第一次承諾要定時寄出的電子報。相對地,你也是透過主動訂閱簽收了這份電子報。因此,我和你之間並非社群媒體上那樣──我想寫就寫、你想讀就讀的漫不經心,而是彼此有一項簡單而具體的共識甚至契約,以此為基礎來定義這樣的互動關係。

……我從今天起會每週寄出一封,連續四週,作為試辦的短期任務(感謝前星箭廣播主持人 Titan 給予的「快閃式電子報」建議)。我想要藉由這樣有時間壓力但又不至於過份艱難的嘗試,打破自己的完美主義,實作內容產品的迭代進程和專業經營。四週後我會視成效進行形式、內容及發刊頻率的調整,屆時再向大家報告。至於目前的內容規劃,主要會是當週的音樂產業新聞整理與評論、還有我推薦聆聽的音樂新發行;此外也會有較長篇的專題,但應該頻率不高(估計 3-4 週一次)。

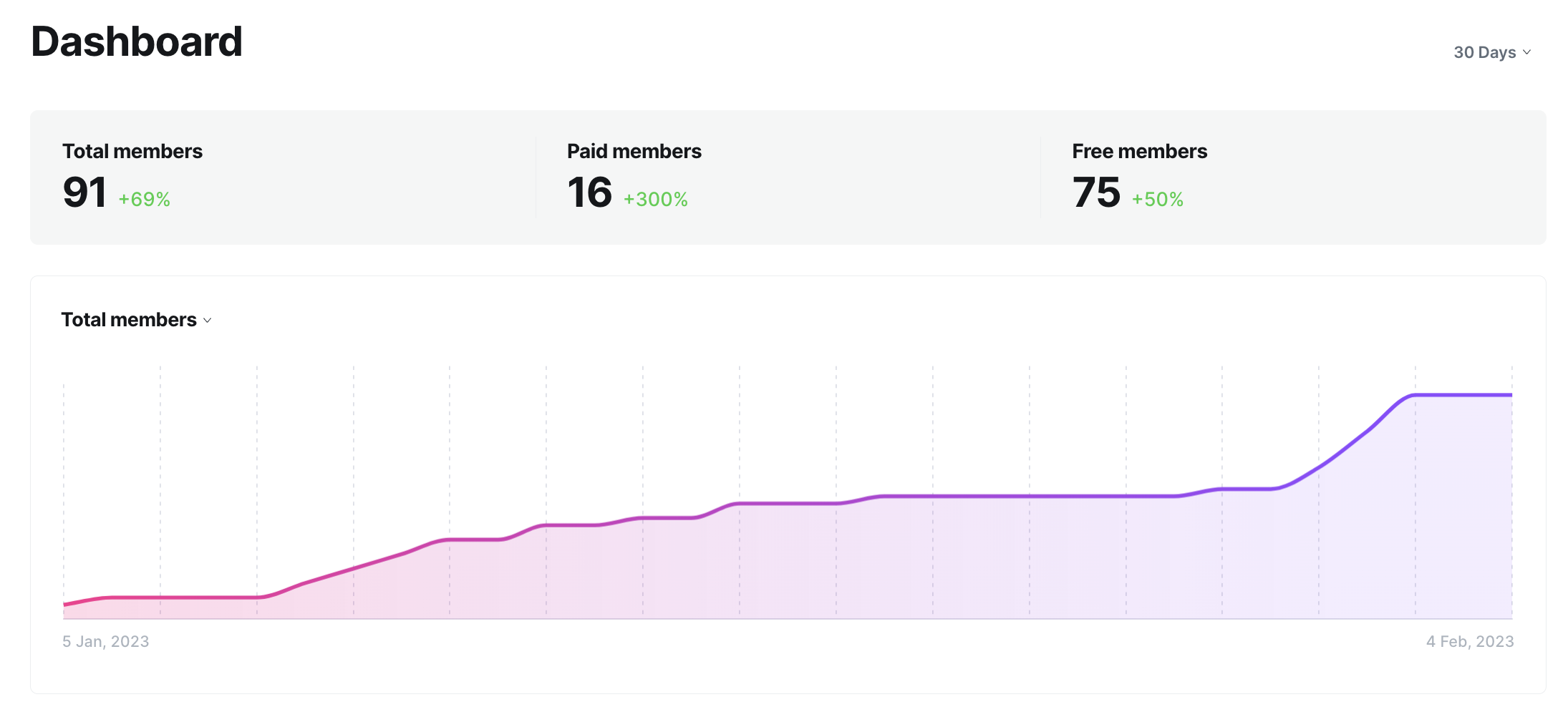

除了過年時暫停一次之外,我們如約完成了連續四期的電子報,並且意外地每一期都有至少一次的專題,加總近 20,000 字。至於訂閱成效,請看以下後台數據:

付費讀者部份需要先扣除 2 名我自己的測試帳號;而在開始定期寄送電子報之前,22 世紀衛星原本有 22 名免費訂閱。換句話說,從正式寄送第一期起約 30 天內,訂閱共增加了 67 名,其中 14 名為付費訂閱。以訂閱總數而言,我無法確定這個速度是多快或多慢,國內似乎也沒有針對電子報的市場研究(希望方格子可以補足這方面的資訊);但超過兩成的付費轉換率絕對是非常高的。在這裡當然要感謝大家的支持,衷心希望這份電子報的內容是很實用、甚至可以刺激你對於音樂的思考的!不過以每一期的蒐集資料到寫作都花費 20 小時以上的效率(等同半個正職)來說,實際收益不到法定基本時薪的一半,但這個問題可望藉由未來訂閱數的成長來解決。我們會繼續努力,也請大家多多幫忙推薦給親朋好友了。

截至目前為止,22 世紀衛星電子報的經營有很大一部份建立在我處於待業中的前提,顯然這個效率並不適用於有正職的情況。因此我會嘗試調整自己的蒐集與寫作習慣,讓電子報能夠長久經營下去。至於形式、內容及發刊頻率,尚不會有太大的變動,但非常歡迎任何意見。

以下問卷,只要花你 2 分鐘填寫,讓我們為你做得更好:

窮於應付所有人的 2023 年葛萊美獎

我家沒有安裝第四台或 MOD 之類的機上盒,但我從 2016 到 2019 年完整看了連續四年的葛萊美頒獎典禮。原因是我在朋友介紹下,加入台視轉播葛萊美獎的字幕翻譯團隊(後來我才知道,這種轉播不見得是獨家授權),因此不只看了典禮,連腳本細節也十分熟悉。印象中非常深刻的是,第一年就抽到要負責我鍾愛的當代嘻哈傳奇肯卓克・拉瑪(Kendrick Lamar)演出段落,其中包含兩首已發行歌曲和一首現場 freestyle。如果你稍微聽過肯卓克・拉瑪的音樂、知道他喜愛複雜的敘事與大量用典,就可以想像這對於當時還沒有太多專業翻譯經驗的我有多恐怖。幸好網路上總是有閒著沒事做的大神,直播一結束就在 Genius 網站貼出完整歌詞,極困難的黑人俚語聽譯瞬間降到筆譯等級。

2020 年後團隊因故沒有再執行這項工作,我也就有三年的時間沒看葛萊美獎。直到前幾天看到 LINE 轉播的消息(加上要寫這份電子報),臨時決定完整收看台灣時間昨天早上的直播。

基於台灣樂迷品味的變化,我相信關心葛萊美獎的台灣樂迷數量一定大不如前了。你現在也無法在唱片行買到跨廠牌發行的《葛萊美的喝采》(Grammy Nominees)合輯,因為 2020 年後就已默默停止全球發行。不過葛萊美獎依然是觀察美國音樂產業的有趣切入點,對於喜歡舉辦頒獎典禮的台灣而言也依然很有指標意義。

金曲獎在這幾年遇到很大的認同危機,諸如市場分眾化、專業度與市場性的拔河、世代交替,這些在葛萊美獎可能只有更嚴重,即便後者的投票人數是前者的百倍以上。33 歲的金曲獎邁入青壯年,65 歲的葛萊美則屆退休年紀。中心化的大型頒獎典禮與電視轉播在 2023 年可以列入考古學範疇了,而疫情加速了它們衰退的進程。從下方我們整理的收視人數變化圖中可看出,過去十年大型頒獎典禮已風光不再,2020 年後更顯得一去不復返。

產業快訊

KKFARM 與嘖嘖宣佈合作「音樂創生募資徵件計畫」

類似先前天使放大和 StreetVoice 合作形式,著眼音樂人需要資金的痛點、以及愈來愈多獨立音樂人能夠在市場上快速成長並取得倍數收益的潛力。不過這項合作並非直接投資,而是先透過募資輔導,再依募資成效決定後續投入的資金與業界資源,這樣的作法能夠具體評估音樂人的群眾基礎和執行能力。我們進一步向該計畫公關劉小姐詢問加碼投資的條件,得到的回答是「合作前提是必須要有音樂數位發行、且須由 KKFARM 來做獨家數位發行」;至於資金回收方式,「加碼合作方案基本上會針對作品錄音版權產生的相關收益做拆分,但若有更深入合作的機會也不設限」。

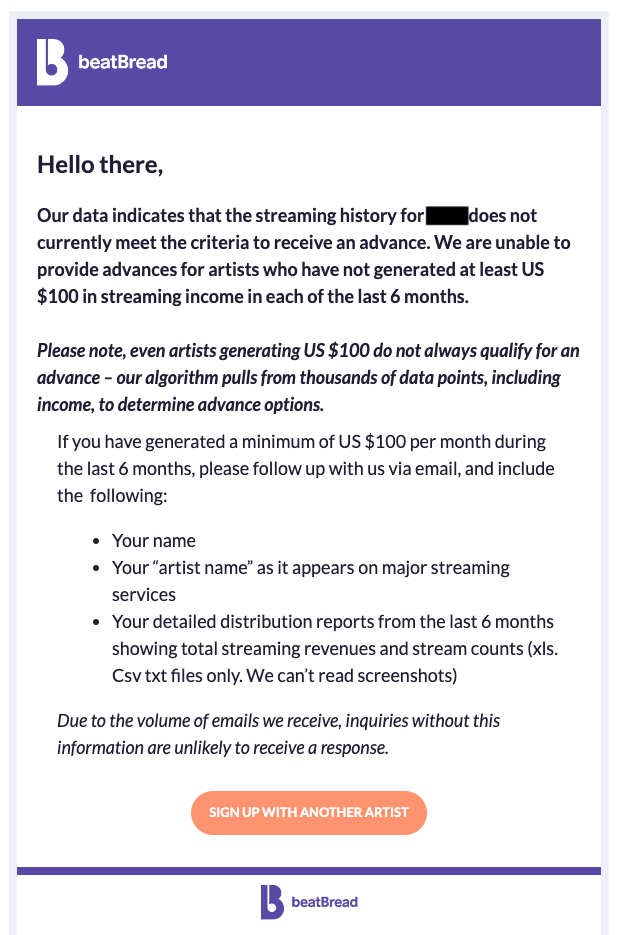

我相信前述兩項合作計畫有很大一部份都立基於數位發行商(即 KKFARM 的 Soundscape 與 StreetVoice 的派歌)的數據上,這或許也是目前較具可信度的評估方式。以國外音樂投資公司 beatBread 為例,他們運用大量資料自行開發演算法,讓系統可自動評估申請者的各項數據是否符合投資效益。beatBread 也公開幾個音樂人可事前自我評估的標準:

在主流串流平台(Spotify、Apple Music、YouTube、Amazon、QQ)上架、且每月聽眾數介於 1 萬和 1 千萬之間的藝人最有可能獲得投資。

我們無法透露投資人和演算法評估的所有細節,但以下幾點很可能降低你獲得投資的機會:

- 你無法在 Spotify 穩定保有每月聽眾數 1 萬人。

- 你從發行商拿到的分潤低於每月 80-100 美元。

- 你在串流平台的免費聽眾比例高於常態。

beatBread 團隊雖然也有多位音樂產業出身的經理人,但他們是純投資公司,完全不提供所謂的業界資源,也不綁任何發行商。如果你是藝人或經營廠牌,可以在 beatBread 網站填寫資料,馬上會收到系統初步評估的回函。我們嘗試隨機以某台灣藝人名義進行初步申請(這一階段不會認證身份),得到結果如下:

不管是哪個投資服務,如果有資金需求的話,不妨試試。但與其說是鼓勵大家尋求投資,不如說希望藝人生涯發展這件事能夠歸納出更有參考價值的原則和方法,包括生涯規劃、財務規劃、募資評估等等。獨立音樂人本質也是一種新創事業,然而音樂(產品)以外的事在業內往往討論得還太少。

環球音樂宣佈聯手 TIDAL,開發串流分潤新模式

上個月我們整理 2023 年產業趨勢預測時,提到環球音樂集團總裁 Lucian Grainge(也是《告示牌》雜誌甫揭曉「2023 年度音樂產業百大權力人物」的第一名)公開支持使用者中心(user-centric)分潤模式。這件事在 1 月 31 日有了更清楚的眉目:環球宣佈正與串流平台 TIDAL 合作,研究如何進一步調整 TIDAL 現行的使用者中心模式。

我們稍微回顧一下,當初大家之所以開始討論串流分潤模式的其他可能性,是由於疫情嚴重衝擊當代音樂產業主要的演出收入,業界於是把矛頭指向音樂串流,認為原本按總量比例(pro rata)的模式形成收入過度集中於少數藝人的結構。

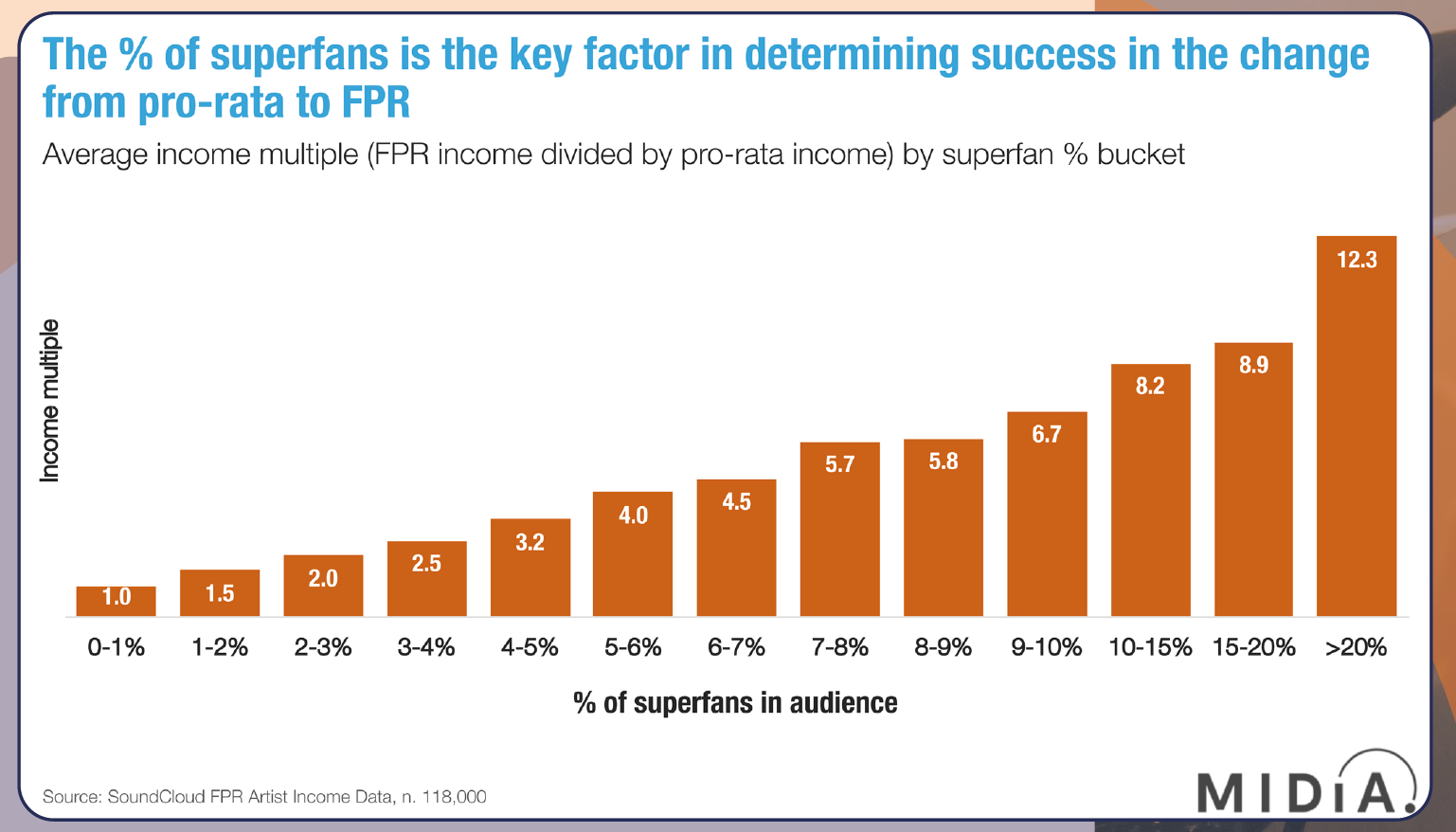

兩年多前,使用者中心分潤模式還只是一種假設,但就如同疫苗一般在高度需求下快速進到實驗與量產的過程。SoundCloud 自 2021 年 4 月 1 日起部份實施此制度,稱為「粉絲驅動權利金」(fan-powered royalties,以下簡稱 FPR),並於去年 7 月偕同英國權威娛樂產業研究機構 MIDiA Research 提出研究報告。我們可以從中看到幾個重點:

- 報告將粉絲分為三個等級:被動粉絲(passive fans,每月分潤不及 1 美分)、主動粉絲(active fans,每月分潤介於 1-10 美分)、超級粉絲(superfans,每月分潤達 10 美分以上)。

- 在 FPR 機制下,超過一半的藝人能賺到更多錢,而這些藝人有 42% 的收入來自佔比僅 1.9% 的超級粉絲,顯見 FPR 能夠突顯粉絲組成的品質。

- 因此,FPR 傾向鼓勵藝人與粉絲建立深度關係、可能降低總量比例模式下某些鑽系統漏洞以增加點聽次數的不肖行為。

- 藝人若曾使用機器人刷點聽次數,在 FPR 下會現形。因為其聆聽次數來自少數帳號,使得收入可能遽減,且部份歌曲聆聽次數會遠高於其他歌曲。

- 由於聽眾數在 1,000-10,000 之間的藝人擁有最高比例的超級粉絲和主動粉絲,因此 FPR 鼓勵的是小眾市場。

從上述我們大致可以知道,SoundCloud 的 FPR 的確有權利金重分配的效果,只是此一模式並未覆蓋全平台,報告中也沒有提出具體的金額變化數據。

如果 FPR 所代表的使用者中心分潤模式對於中小型藝人有利,那環球音樂為何要發聲支持?一種可能性是使用者中心模式即使沒有促成劇烈的重分配,但從至今的論述中看起來的確是較為公平(事實上,這種模式下最吃虧的不是大牌藝人,而是創作情境音樂、通常沒有特定粉絲的音樂人──誰能說他們就比較不應該獲得收益呢?),在 TIDAL 與 SoundCloud(以及較少被討論的法國平台 Deezer)證實此模式可行後,業界有可能進一步推動全面改革、進而損及主流市場價值。環球可以藉由與 TIDAL 的合作取得業界主導權,研究出對於主流藝人更有利、但保有使用者中心特質的計算方式。

根據《金融時報》披露,該合作目前仍在初步討論階段,主要兩大方向為:

- 減少假造點聽次數的問題。包括前述的機器人,以及封掉長度 31 秒的歌曲(由於串流平台以「聆聽超過 30 秒」計為 1 次點聽,許多不肖份子便上傳 31 秒的歌曲反覆播放,即可快速累積點聽次數)。

- 推出瞄準超級粉絲的互動與加值服務,創造額外的收益。

但不要忘記我們先前討論 Spotify 遇到的狀況,現今的串流經濟已證明是零和遊戲,無論怎麼修改分潤模式,都是挖東牆補西牆而已。也許不久後的未來,將不再有串流吃到飽這回事。

推薦新歌

本週沒有太多對我胃口的音樂,所以先介紹這位倫敦靈魂女伶下個月即將發行的專輯。相較於美國靈魂樂容易太正統,歐洲作品一向更有機會產出令人驚喜的折衷混搭。乍聽之下 Yazmin Lacey 的音樂深受 Erykah Badu 影響,其製作人卻是在另類音樂圈頗具份量的 The Invisible 樂團主腦 Dave Okumu。目前釋出的三首歌親密又深邃,彈跳律動之間一面刺激聽覺一面又撫慰人心。

其他重要發行

感謝你看到這裡!喜歡的話,在下面按讚或到網站留言吧!